Bücherbriefe

Ian McEwan. Lektionen

Aus dem Englischen übersetzt von Bernhard Robben

Diogenes Verlag

Beim englischen „Lessons“ höre ich mehr Strenge und Entschiedenheit als bei dem deutschen Fremdwort „Lektionen“, das mich an Schulbücher und Arbeitsschritte erinnert. Eine „Lektion fürs Leben“ sagen wir, doch bei Ian McEwan erteilt das Leben selber die „Lessons“. Klavierstunden heißen auch Lessons...und sie bestimmen die Biographie Ian McEwans, der in englischen Lesekreisen auch schon mal Ian Macabre genannt wurde. Doch die knabenverführende Klavierlehrerin wird eher unaufregend denn makaber gezeichnet, gibt aber dem Internatsschüler (diese Internate!) eine Prägung fürs Leben mit. Ian McEwan erzählt europaweit raumgreifend und familienweit ausgreifend, in den Berlin-Kapiteln mit frappierender Ortskenntnis.

Man liest anhaltend entlang der sich ausdehnenden Girlande ineinander geschlungener Erfahrungen, Freuden, Bitterkeiten und Belehrungen; Erinnerungsmelancholie und das Verhältnis der Generationen zueinander geben den Erzählton an. Wer dies liest, kommt unversehens „zwischen die Jahre“ - vielleicht die beste Zeit um Lesen, zwischen Selbstüberprüfung und Selbstversenkung, eben „zwischen den Jahren“. Unter beschleunigten Lebensverhältnissen, pandemischer Not und Kriegshorizonten wohllautend und wohltuend. Helmut Ruppel

714 Seiten

32 €

George Saunders. Bei Regen in einem Teich schwimmen. Von den russischen Meistern lesen, schreiben und leben lernen

Aus dem amerikanischen Englisch von Frank Heibert

Luchterhand Verlag

In diesem Buch gewordenen Fernunterricht druckt Saunders sieben Erzählungen ab, drei von Tschechow, zwei von Tolstoi, und je eine von Turgenjew und Gogol. Und dann beginnt die seminaristische Arbeit eines Literaten mit literarischen Stoffen, und das mit Verve, Vergnügen, Lust am Verstehen, Freude an der Wahrhaftigkeit und vor allem mit Lust am Schreibenlehren: Wie verführe, überrede, tröste, zerstreue, bezaubere ich?

Und das alles z.B. mit der Erzählung Stachelbeeren von Anton Tschechow oder – einmalig - mit der Nase von Gogol! Und was lerne ich beim Übersetzen des Satzes: „Drei weiße Korbsessel starren in den Dschungel aus Zimmerpflanzen ringsum, so als planten sie ihre Flucht“? Beim Übersetzen hat auch Olga Radetzkaja mitgeholfen. Der Originaltitel verdeutlicht noch einmal das große Studienabenteuer der Lust am Lesen und Schreiben: „A Swim in a Pond in the Rain, in which Four Russians Give a Master Class in Writing, Readind and Life.“ Das umfasst mehrere Semester…

Helmut Ruppel

544 Seiten

24 €

Susanne Fülscher. Ruby. Fünf Freundinnen, zwei Familien und jede Menge Chaos

Carlsen Verlag

Ruby liebt ihren Hund Püppi genauso wie ihre Katze Honey. Der entscheidende Unterschied ihrer Lieblingstiere: Mit ihrem Hund wohnt Ruby eine Woche lang bei ihrer Mutter im entspannten Bezirk Karlshorst, die nächste Woche mit ihrer Katze im trubeligen Friedrichshain bei ihrem Vater in einer WG. Ruby hat auch an beiden Orten Freundinnen: In Karlshorst wohnt ihre beste Freundin Linh; in Friedrichshain Charlie und Azra. Insgesamt hat Ruby also ein schon sehr verrücktes Leben. Als aber Nick Orlando, ein berühmter Popstar in die WG ihres Vaters einzieht, bringt das natürlich Chaos mit sich. Und dann schreibt auch noch Rubys Mutter eine Kolumne in der Zeitung, in der sie ihre Tochter „Hummelchen“ nennt! Neiiin! Aber Ruby hat schon einen Plan, wie sich wehren wird!

Das Buch spiegelt sehr gut die Atmosphäre der vielen Geschichten wieder ist ist voll mit tollen Einfällen. Ein Buch, das man immer wieder lesen kann und trotzdem weiter schön findet. Ich würde es für Kinder ab 8 Jahren empfehlen! Fanny Ruppel

267 Seiten

12 €

Merry Christmas. Weihnachtsgeschichten von der Insel

Erzählt von Saki, Laurie Lee, Martha Gellhorn, Patrick Leigh Farmer u.a.

Dörlemann Verlag

Ein schöner Einband, ein liebenswürdiger Strauß „very british“ verfasster Christmas-Stories, zum Vorlesen beim Punsch und vor dem Einschlafen, fein und schmal – ein wahres Geschenk! Helmut Ruppel

100 Seiten

14 €

Karl Schlögel. Entscheidung in Kiew. Ukrainische Lektionen

Nachdruck von 2015

Fischer Taschenbuchverlag

„Wir wissen nicht, wie der Kampf um die Ukraine ausgehen wird, ob sie sich gegen die russische Aggression behaupten oder ob sie in die Knie gehen wird, ob die Europäer, der Westen, sie verteidigen oder preisgeben wird. Nur so viel ist gewiss: Die Ukraine wird nie mehr von der Landkarte in unseren Köpfen verschwinden,“ diese Sätze eröffneten vor sieben Jahren das Buch von Karl Schlögel.

Das war vor sieben Jahren! Vor sieben Jahren? Schwer zu beschreiben, wie Vergangenheit unmittelbare Gegenwart wird; ein Historiker erlebt das Wahr-Werden der eigenen Wahrnehmungen. Der „Kassandra“ der Christa Wolf gleich, vermag er allein deshalb die Zukunft zu sehen, weil er aufs Schärfste die Gegenwart in den Blick nimmt. Er hat 2015 nichts „vorhergesagt“, er hat „hervorgesagt“, was der „Westen“ nicht sehen wollte. Und er tat, was in deutscher Wissenschaft noch immer – vermutlich einmalig auf der Welt – spitz getadelt wird: Er ließ den Analytiker beiseite und wurde zum Anwalt. Und blieb Anwalt bis auf seine heutigen Worte zum verheerenden Krieg Russlands gegen das Nachbarland Ukraine („Die Unordnung im Kopf und die Unordnung der Welt“, 3. Mai, Frankfurter Rundschau, u.ö.). Wird der Anwalt zum Erzähler, der Historiker zum literarischen Städtemaler, faltet sich Geschichte in Meistererzählungen auf und wird endlich der Ad-vokat zu einem, der einen Anspruch erhebt, beginnen sich die Trennlinien zwischen Darstellung und Deutung aufzulösen, worauf er prompt von Fachkollegen den Status des „Außenseiters“ erhält, „wenngleich bewundert“, wie rasch hinzugefügt wird.Was gegenwärtig geschieht, ist für Schlögel der „Ernstfall“, das Ergebnis einer seit Jahren fast bewusstlosen Einstellung des Westens der Ukraine gegenüber, die nie mit einer Rückkehr der Bedrohung rechnete, eher in Verständnissehnsucht mit Moskau versank, als die mörderische Vernichtung Grosnys und Aleppos, die Kaperung der Krim wahrzunehmen. Er schilt den Ausfall von Aufmerksamkeit für die Ukraine. Lemberg, Brody und Czernowitz waren immer wichtiger und anziehender für die intellektuelle westliche Elite, als die von Russland bedrohte Realität dieser Städte, da hat Schlögel messerscharfe Bilanz gezogen, vor allem in seinem Czernowitz-Kapitel. Die acht Porträts ukrainischer Städte – Kiew, Odessa, Charkow, Dnipropetrowsk, Donezk, Czernowitz, Lemberg und Jalta – sind große Literatur!

Mir war es vergönnt, Lemberg, die Bukowina, aber auch Odessa auf Reisen intensiv zu erleben, Die Vorstellung, sie im 21. Jahrhundert in Schutt und Asche zu sehen, kommt einem apokalyptischen Alptraum nahe. Aleida Assmann verwies jüngst auf einem Abend in Verbindung mit dieser Buchhandlung auf die gezielte Auslöschung vieler Zeugnisse des kulturellen Gedächtnisses der Ukraine und plädierte anwaltlich passioniert wie Schlögel auf Widerstand und Solidarität.

Doch es ist schwer! Schlögel bilanziert das Ende der bisherigen Erinnerungskultur, weil die europäische Lage archaisch und postmodern raffiniert zugleich sei. Genozidale Strategien überlagerten sich, es gebe noch keine Theoriebildung zu dem, was in Babyn Jar, in Uman, in Mariupol geschehe. Schlögel spricht von einem „kleinen, niederträchtigen Diktator und Massenmörder“, der die Ehre der im Kampf gegen Hitler gefallenen sowjetischen Soldaten so sehr beschmutzt habe. Ein Bild Ernst Blochs helfe ihm, die Gegenwart irgendwie hilfsweise zu benennen: Wir leben im „Dunkel des gelebten Augenblicks“, in dem nur Mithilfe und Beistand gefordert sind, auf dass Europa eine Zukunft habe, eine Zukunft in Fülle und Vielfalt.

Ob hier eine Spur zum Verständnis Putins liegt?

Der gelernte KGB-Angestellte vermag die Vielfalt nicht zu ertragen, die Vielfalt in politischer Praxis, in kulturellen Ausdrucksformen, in Lebensentwürfen und gesellschaftlichen Stilformen. Die elementare Unfähigkeit, die eigene Geschichte zu beleuchten, der Totalausfall einer Reflexion über den Zerfall der Sowjetunion haben ihren Preis. Helmut Ruppel

302 Seiten

15 €

Joshua Cohen & Barrie Kosky

Barrie Kosky mit Rainer Simon

„Und Vorhang auf, Hallo!“ - ein Leben mit Salome, Mariza,Miss Piggy & Co

Insel Verlag, 251 Seiten, 26.00 €, mit vielen Abbildungen.

Joshua Cohen, Die Netanjahus oder vielmehr der Bericht über ein nebensächliches und letztlich unbedeutendes Ereignis in der Geschichte einer sehr berühmten Familie

Schöffling Verlag, 288 Seiten, 25.00 €. Aus dem Englischen von Ingo Herzke.

Die New York Times meinte, sie habe seit Ewigkeiten keinen so urkomischen und wichtigen Roman mehr gelesen wie das Buch von Cohen. So ist also der Pulitzerpreis 2022 nicht per Würfel zustande gekommen. Um es gleich zu sagen: Familie Netanjahu kommt zum Übernachten beim Erzähler an, und der mittlere von drei Knaben wurde später Ministerpräsident von Israel. Er, mit dem gegenwärtig nicht so viel Urkomisches einhergeht, ist die Hauptperson. Mehr soll hier nicht verraten werden; ich kenne Menschen, die vor Lachen nicht weiterlesen konnten. Wem es gegeben ist, der freue sich aufs Original „The Netanjahus“, mit New Yorker „American-Jiddish-Slang“. Dagegen ist Koskys Zwischen-Rückblick ein formidables Lehrbuch für alle, die Theaterwissenschaften studieren, für alle, die gerne im Theater sitzen und genießen, wozu sie eingeladen sind, für alle, die es nicht erwarten können, dass der Vorhang aufgeht! Kosky macht Theater und erzählt davon. Da können die Theaterferien kommen – wir haben gleich 250 Seiten Theater! Wie geht´s uns gut ...

Helmut Ruppel

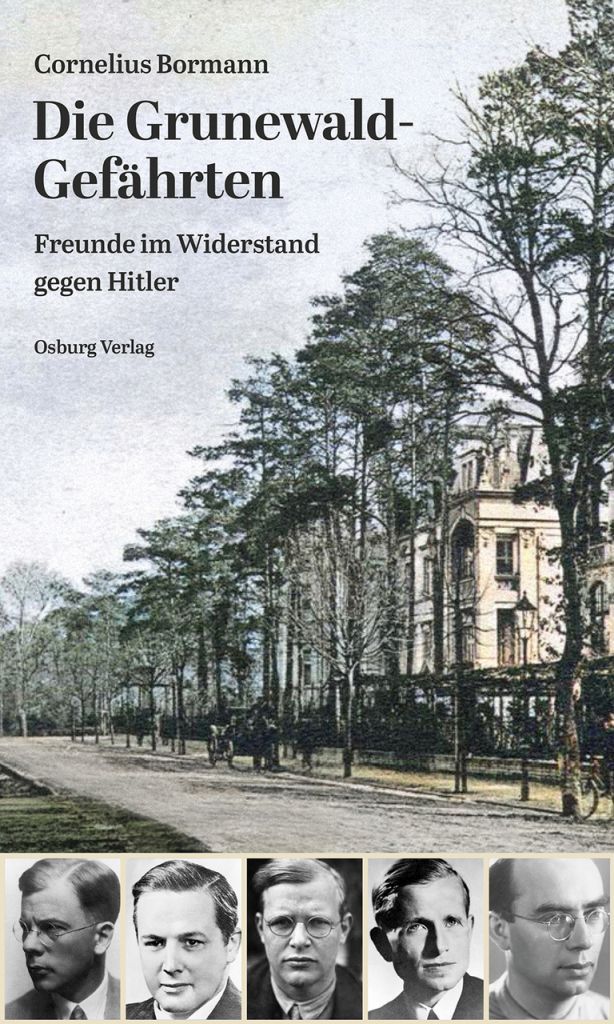

Cornelius Bormann. Die Grunewald-Gefährten. Freunde im Widerstand gegen Hitler

Osburg Verlag

Hans von Dohnanyi, Klaus und Dietrich Bonhoeffer, Justus Delbrück, Gerhard Leibholz

Das „Familiennetz der Grunewaldfamilien“, die Straßenverzeichnisse, einzelne Häuser, das Grunewald-Gymnasium, hätte der Verlag auch an den Anfang setzen können, denn es ist ein stimmenreicher Handlungsort, kein „Tatort“, aber eine aktive, lebhafte Lebens- und Gedankenlandschaft, ein kleiner Kulturstaat, der auch heute zur Begegnung auffordert, gewiss aufschlussreicher als die Reichstagskuppel, am besten mit dem gut bebilderten Band in der Hand, der auch heißen könnte „Von Heidi und Cornelius Bormann“, folgt man der Danksagung.

Genug des Krittelns – das Buch sammelt viel ein, beginnend mit einem Bild: Grunewald um 1900 und einer Portraitleiste der fünf Freunde – großes Lob der Umschlaggestaltung - so ein historisch ausgerichtetes Buch benötigt Neugierreize. Ja, es ist ein besonders berlinisches Buch, denn mit Max Planck und Walther Rathenau, Alfred Kerr, Samuel Fischer, Max Reinhardt und Walter Benjamin, Helene Lange und Gertrud Bäumer und vielen anderen sind einige hierher gezogen, die in Berlin etwas bewegten, doch das interessiert den Autor weniger; es sind diese fünf Freunde, die mit dem Erbe der Aufklärung, dem „Ausgang des Menschen aus seiner selbstverschuldeten Unmündigkeit“ plötzlich Ernst machen mussten und wollten. Zu ihnen gehörten die Schwestern Christine von Dohnanyi (deren Tochter manchmal – in welcher Tonlage? - zu wiederum ihrer Tochter sagte: „Du wirst noch an mich denken!“), weiterhin Sabine Leibholz und Ursula Schleicher (alle drei „geb. Bonhoeffer“), auch Emmi Bonhoeffer und Ellen Delbrück. Die Freunde waren ohne Schwestern und Ehefrauen nicht zu denken. Ihnen allen ging es nicht um den „Mangel des Verstandes, sondern der Entschließung und des Mutes, sich seiner ohne Leitung eines anderen zu bedienen!“ Das taten sie, und vier der Männer bezahlten es 1945 mit ihrem Leben. Bormann flicht nicht aus fünf Biographien einen Strauß „Widerstand“, er webt an einem Geschichtsbild, das heute aufzuhängen wäre im Reichstag, in der Paulskirche, in jeder Universität. Viele originale Texte - „Nach zehn Jahren“ von Dietrich Bonhoeffer, „Meine lieben Kinder“ von Klaus Bonhoeffer -hält das Buch fest. Immer wieder öffnet es Seitenausgänge, nimmt Exkursionen hinzu, lässt die historischen Kontexte mitströmen, hält viele „sprechende“ Bilder bereit. Mit Enzensberger gesprochen, gehörte das Buch ins „Lesebuch für die Oberstufe“. In einer Zeit, die den „Mut zur Mündigkeit“ dringend benötigt, kann es zu einem personalen Katechismus des Widerstands werden. Helmut Ruppel

550 Seiten

26€

Marta Kijowska Nichts kommt zweimal vor. Wisława Szymborska. Eine Biographie

Schöffling Verlag

„Es hätte besser sein sollen als die vergangenen, unser 20. Jahrhundert (…) Zu viel ist geschehen, was nicht hat geschehen sollen, und was hat kommen sollen, kam leider nicht. (…) Die Angst hatte Berge und Täler verlassen sollen. Die Wahrheit hat schneller am Ziel sein sollen als alle Lügen.

Einige Unglücksfälle sollten nicht mehr geschehen, zum Beispiel Krieg, Hunger und so. Die Wehrlosigkeit der Wehrlosen, das Vertrauen und so weiter, sollten Achtung genießen. Die Dummheit ist gar nicht zum Lachen, die Klugheit ist gar nicht lustig. Die Hoffnung ist nicht mehr das kleine Mädchen et cetera, cetera, leider. Gott sollte endlich glauben dürfen an einen Menschen, der gut ist und stark, aber der Gute und Starke sind immer noch zweierlei Menschen. Wie leben? - fragte im Brief mich jemand, den ich dasselbe hab’ fragen wollen. Weiter und so wie immer (…) es gibt keine Fragen, die dringlicher wären als die naiven.“

Eine Reihe von Theologen wurde gebeten, Gedichte zu interpretieren; Wolfgang Huber, früherer Bischof in Berlin, wählte das Gedicht der Wisława Szymborska, von dem oben einige Zeilen gedruckt sind. Vertrackt lakonisch, zutiefst empathisch, untertönig humorvoll, unaufgeregt pathetisch, lächelnd weise, wie nebenbei die Hauptsache im Blick, zurückgenommene Avantgarde. Seit langem fühle ich mich diesem Stil fast freundschaftlich, ja geradezu körperlich nahe verbunden. 1963 kam ich zum Studium nach Berlin, nahm an Polen-Reisen teil und veröffentlichte „Lektion der Stille – polnische Literatur der Gegenwart“ (Kommunität, Vierteljahreshefte der Ev. Akademie Berlin, Oktober 1963) – das war vor 60 Jahren! Die Verbundenheit mit vielen Stimmen, die in der Biographie der Szymborska sorgfältig und stimmenreich von Marta Kijowska zusammengetragen sind, trägt bis heute, darunter Slawomir Mrożek, Stanislaw Jerzy Lec und dem großen Brückenbauer, Karl Dedecius. Er und Mrożek haben Autobiographien verfasst, aus denen Frau Kijowska ausgiebig schöpft, zum Besten des Lebensbildes der lyrischen Stimme Polens, Wisława Szymborska.

Ob ich heute noch von der „martyrologischen Literatur Polens“ schreiben sollte wie 1963, als jede Polenreise mit Gedenkstättenbesuchen verflochten war? Auch die Biographie Szymborskas, die lebenslang in Krakau mit den nahen Lagern lebte, ist gezeichnet von dieser Sprache des Schmerzes unter den jeweiligen Machtallüren der Nazis oder Sowjets, der Parteidummheit und der ideologischen Gewaltlust. Zwar erscheint die Kulturgeschichte Polens ausschließlich im Brennglas Krakaus, auch die Autorin ist Krakauerin, aber das ist vollkommen angemessen, hat doch die Krakauer Szene samt der Jagiellonen-Universität und der Wawel-Kunstschätze einen intellektuell-künstlerischen Reiz wie keine andere Stadt. Das Leben der Nobelpreisträgerin ist dicht verwoben in die literarische Welt der Stadt, ihrer Zeitschriften und Theater (Stanislaw Lem!), Jugendstil-Cafés, malerischen Märkte und dem jüdischen Viertel Kasimierz. Die quecksilbrig unfassbare Szymborska mit ihren betörenden Versen, ihren verwunderlichen Zuneigungen („Der liebe Onkel Thomas“ auf dem Zauberberg, der als tief verwandt empfundene Woody Allen, die als Nicht-Trauerfeier-Sängerin ersehnte Ella Fitzgerald, der sie immer erneut zum Grübeln bringende Jan Vermeer) gleitet unnahbar und schwesterlich verbunden durch das Buch, dass man am Ende in der Welt Krakaus atmet und Mühe hat, nach Dahlem zurückzufinden. „Das Ende des Jahrhunderts“ ist nicht das Ende der Zeit, leise lakonische Ironie und die Trotzkraft nicht stilllegbarer Hoffnung gehören zum kostbaren Erbe der Wisława Szymborka an uns. Danke!

Wolfgang Hubers Interpretation findet man in: „Ein Wort - ein Glanz, ein Flug, ein Feuer, Theologen interpretieren Gedichte, herausgegeben von Heike Krötke, Calwer Verlag, Stuttgart 1998, S. 88-94

Das vollständige Gedicht ist abgedruckt in Wisława Szymborska, Hundert Freuden, Suhrkamp 1996, S. 35f.

Helmut Ruppel

320 Seiten

28€

Michel Bergmann. Mameleben oder das gestohlene Glück

Diogenes Verlag

Selbst Kees van Dongens „Maria“ auf dem Titelumschlag zeigt eine herrscherlich machtbewusste Frau, durchsetzungsbereit und gebieterisch – einfach stark, großartig und erdrückend.

Michel Bergmann rechnet mit ihr ab, dieser unerträglichen Mutter mit ihrer „toxischen Liebe, der Ursache für dieses Buch.“ Eine kluge Leserin hat geschrieben: „Zwischen Selbsttherapie und Kaddisch“ - so ist es! Er liebt sie ja, so wie sie dies fürchterliche Leben im Internierungslager (mit Marta Feuchtwanger und Hannah Arendt) übersteht, fliehen kann und bald „nicht mehr Herrin über ihr Schicksal ist“. Sie heiratet, wird rigorose Geschäftsfrau - „Sie haben mich lang genug getreten, jetzt trete ich“ - , perfekt, kaltschnäuzig, unbeliebt. Und der kleine Michel? 1945 geboren, wird er von den Eltern in die Obhut von Nonnen gegeben, sie ziehen nach Paris, später wird er nachgeholt, sie ziehen nach Frankfurt, dort haben Juden einen „kommerziellen Vorsprung“. Eine Familie wird es nicht, seine Mutter wirft ihm vor, er sei zu klein, zu pummelig, zu unsportlich, zu unauffällig. Ach, es ist schmerzlich zu lesen, wie er mit ihr abrechnet. Er fragt sich, ob ihr Leben ohne die Erfahrungen der Naziwelt ein gutes Leben gewesen wäre. Selbsttherapie und Kaddisch – Befreiung von ihrer atemabdrückenden Dominanz und tiefempfundenes Totengebet voll Liebe und Zuneigung in einem Text? Doch, es ist möglich! Die Trotzkraft seiner Liebe kann im Epilog schreiben: „Es umarmt dich mit unendlicher Liebe und Traurigkeit Dein Sohn.“ Das Buch überschreitet so unbarmherzig-barmherzig eine Grenze, dass man es „fassungslos“ aus der Hand legt – zum Weitergeben … Der Verlag schenkt zwei gute Zutaten: ein langes Glossar zu den jiddischen Begriffen und auf der Schlussseite „A jiddische Mame“, von Yellen und Pollack, 1925.

Helmut Ruppel

256 Seiten

25.00 €

Amanda Qain. Skandal & Vorurteil. Ein Georgie-Darcy-Roman

Loewe Verlag

Diese zweite Buchempfehlung widmet sich Giorgiana Darcys Leben, es liegt in Trümmern. Seit ihr Ex-Freund Wickham wegen einem Drogenvorfall die Schule verlassen musste, geben fast alle Schüler Georgie die Schuld daran und ignorieren sie oder werfen ihr böse Blicke zu. Selbst zwischen ihrem Bruder Fitz und ihr scheint eine unsichtbare Mauer zu liegen. Nur der nette Mitschüler Avery redet mit Georgie. Eins ist klar: Sie muss allen zeigen, dass sie eine echte Darcy sein kann – also beliebt und gut inder Schule! Denn Wickham ist wieder in der Stadt aufgetaucht - mit einer klaren Absicht … Das Buch ist sehr lustig, vor allem Georgies Gedanken haben mich oft zum Lachen gebracht. Es geht um die Familie, Liebe und die alltäglichen Probleme eines Teenagers. Ich habe gelesen, dass die Verfasserin gerne Bücher der englischen Dichterin Jane Austen nacherzählt - ein Tipp! Ich würde es ab 11 Jahren empfehlen (der Verlag sagt: 12). Fanny Ruppelt

384 Seiten

16.95 €

Warlam Scharlamow

Franziska Thun-Hohenstein

Das Leben schreiben. Warlam Schalamow. Biographie und Politik

Matthes & Seitz, Berlin 2022, 536 S., 38.00 €

Warlam Schalamow

Durch den Schnee. Erzählungen aus Kolyma I

Matthes & Seitz, Berlin 2016, 342 S., 22.00 €. Aus dem Russischen von Gabriele Leupold.

Herausgegeben und mit einem Nachwort von Franziska Thun-Hohenstein

Schalamows Leben – ein unerträgliches Leben in einer unbeschreiblichen Welt: Die Lagerhaft 1929–1931 und 1937–1951 ist schier unvorstellbar. Und er hat sich nicht brechen lassen. Und er hat sich nicht zum Opfer werden lassen. Und so hungrig nach Gerechtigkeit fing er an, als alles hinter ihm lag (nichts lag hinter ihm!), zu erzählen und Geschichten zu schreiben und nicht zu wissen, wer es denn wissen wollte. Da gab es die zermürbenden Zerwürfnisse und die wenigen stärkenden Freundschaften, vor allem immer wieder herzbewegend die Nähe zu Nadeshda Mandelstam!

Boris Pasternak war das Idol, doch Alexander Solshenizyn eine Belastung seiner Seele. Die deutlichen Zeichen einer Restalinisierung im gegenwärtigen Russland und der damit einhergehenden Tabuisierung der Erinnerung – die Liquidierung von Memorial ist einfach fürchterlich! - lassen einen den Atem anhalten beim Lesen von Frau Thun-Hohensteins großem und mutigem Versuch, „das Lager zu erzählen“. Ihre Studien im Lande selbst wären heute reine Illusion. Das macht die Quellenfrage noch quälender, denn es steht noch dahin, wie viel wir wissen. Im Nachwort zu den „Erzählungen aus Kolyma I“ führt Thun-Hohenstein in Schalamows Leben und Werk ein und gibt ihm das Schlusswort: „Warum das Lagerthema? Das Lagerthema … ist die größte, die Kernfrage unserer Epoche. Ist denn die Vernichtung des Menschen mit Hilfe des Staates nicht die Kernfrage unserer Zeit, unserer Moral, die in der psychologischen Verfassung jeder Familie Spuren hinterlassen hat?“

Der Verlag hat dankenswerterweise Bildseiten und Glossare hinzugefügt, um einen ersten Schritt und einen ersten Blick in die Welt des Warlam Schalamow und der Lager zu eröffnen. Helmut Ruppel

Andreas Maier. Die Heimat

Suhrkamp Verlag

In meiner Schulzeit hieß das Fach „Heimatkunde“, heute heißt es „Sachkunde“, und damit ist das Problem benannt. Das Problem „Heimat“ - anheimelnd wie fürchterlich. Die Heimat des Autors ist die Wetterau, gesprochen „Wetter-au !“… Klingt das nach Schmerz oder nach Freude ? „Was oder wo ist die Wetterau?“, fragt der Nichthesse. „Irgendwie nördlich von Frankfurt“ - wo ist das denn?

In Berlin leben viele Menschen, die hierher gekommen sind, weil sie nicht länger „irgendwie nördlich von ...“ leben wollten. Für viele Lesende in Berlin kann „Die Heimat“ das große Buch des Erinnerns, der aufdämmernden Vergegenwärtigung, der vielleicht seufzend-aufatmenden, der vielleicht heiteren Rekonstruktion der eigenen frühen Lebensgeschichte werden. „Was hat mich hierher gebracht?“ „Von wo bin ich denn gekommen? Ein glänzend gelungenes Zwischen-Bilanz-Buch – selbst wenn die neue Adresse in Berlin-Süd „Heimat“ heißt … Und wie nebenbei kann es eine höchst eigene 40jährige Mentalitätsgeschichte „BRD“ im eigenen Kopf in Gang setzen. Da kommt einer aus Ostfriesland und eine aus Sachsen, schlägt das Buch auf und sinnt darüber nach, wie war das in Aurich oder in Markkleeberg? Andreas Maier arbeitet an einem auf zehn Bände angelegten Zyklus mit dem Klage-Titel „Ortsumgehung“. Klage? Ja, früher baute man Wege und Straßen von Ort zu Ort, heute baut man „Ortsumgehungsstraßen“. Und ebenso hat er bisher acht Bände Umgehungsarbeit vorgelegt: „Das Zimmer“, „Das Haus“, „Die Straße“, „Der Ort“, „Der Kreis“, „Die Universität“, „Die Familie“ und „Die Städte“, nun: „Die Heimat“. Dieser Band ist Edgar Reitz gewidmet, der das 60stündige Filmepos „Heimat“ geschaffen hat; gleichermaßen zu empfehlen für lange früh dunkelnde Herbsttage … Maier umgeht letzten Endes doch die Örtlichkeit, er teilt das Buch in Jahrzehnte: Die Siebziger, die Achtziger, die Neunziger und die Nuller-Erfahrungen, Essays und notierte Schocks bilden den Text.Da gibt es völlig neu die Fremden, die Türken, die Russland-Deutschen, da gibt es plötzlich die NPD im Rathaus, da gibt es Fests „Hitler“-Film, ein Film wird gezeigt, in dem Menschen in einen kahlen Raum geführt werden und plötzlich Gas eingelassen wird, da kommen die Ostdeutschen und eine Fahrt nach Meißen ist möglich, und so ruckeln die Jahre in Fernsehbildern dahin. Alles hat uns geprägt und unendlich viel mehr, auch Unsagbares und Unsägliches. Im Epilog trifft der Autor auf Straßenarbeiter, die seine Fragen nicht verstehen, weil sie arbeiten müssen an der Umgehungsstraße: „Also machen wir weiter, kommt, Jungs! Mal was arbeiten!“ Es geht immer weiter, Altes wird umgangen ... Es gibt moderne Versionen vom alten „Lesekränzchen“ - da gehört das Buch hin, in den erinnerungslösenden Austausch der eigenen Biographien: So haben wir gelebt! „Sprich, Erinnerung, sprich“, nannte Nabokov seine Erinnerungen. „Rede, Erinnerung, rede!“, Andreas Maier zeigt schon einmal wie das gehen könnte. Mit den Seiten entwickelt sich der Band zu einem Spiegel der eigenen Erinnerungen – spart teure Honorare für langes Liegen auf der Couch und beschert Wehmut, vorübergehenden Schrecken, lächelndes Kopfschütteln und literarisches Vergnügen! So erstaunlich wie nutzbringend! Helmut Ruppel

245 Seiten

22€

Gunilla Palmstierna-Weiss. Eine europäische Frau

Aus dem Schwedischen von Jana Hellberg

Verbrecher Verlag

„Europäisch“ ist ihr Leben von Anfang an: In Lausanne geboren (1928), aufgewachsen unter anhaltender Verfolgung in Schweden, Deutschland und Holland, später führten Reisen und Arbeitsaufenthalte nach Frankreich und Italien, darüber hinaus nach Nordvietnam, Mexiko, Kuba und in die USA. Wir hören und erleben eine Frau mit dem unbedingten Willen zur künstlerischen Praxis; ihre Heirat mit dem Autor Peter Weiss führt sie in eine Arbeitsehe, die ihr weitere ungeahnte Möglichkeiten eröffnet. Ich kenne nicht den Stand der Brecht-Forschung, was den Anteil vieler Gefährtinnen an seinem Werk betrifft, der Anteil Gunilla Palmstiernas an Weiss' dramatischem Werk ist gänzlich unerforscht, wobei die Keramikerin, Bühnenbildnerin, Maskenbildnerin, Malerin und Autorin viel Sichtbares (rund 80 Seiten Bilder im Buch!) beigetragen hat, so wie sie es zu Ingmar Bergmanns, Agnes Vardas und vielen anderen Arbeiten auch getan hat. Die FAZ eröffnet ihren Nachruf quasi offenen Mundes, so hat die 880-Personen-Liste am Buchausgang verblüfft. Das heißt aber nicht, der Respekt wäre ihr für Arbeit gezollt worden: Die Berliner Schaubühne nennt im Programmheft zu Weiss' Sade/Marat nicht ihren Namen (das Direktorium soll gerührt gelächelt haben), der Suhrkamp-Chef Unseld ließ bei einem vom Ehepaar gemeinsam verfassten Buch ihren Namen einfach weg. Es ist schlechterdings unfassbar, was man sich ihr gegenüber (nur ihr?) an Demütigungen, an Nichtanerkennung geleistet hat. Vor uns liegt nicht das Buch einer Autorenwitwe! Es ist die Lebensgeschichte einer vielseitigen Künstlerin, die mit den Größten ihrer Zeit weltweit zusammengearbeitet hat, die mit ihrer emotionalen Intelligenz und ihrer bewundernswert politisch-feministischen Trotzkraft ein Porträt des Zivilisationsbruches in Europa erzählt, lakonisch-heiter und empathisch zugleich, wenn sie von den geriebenen Möhren erzählt, die ihr Samuel Becketts Frau in Paris liebevoll angeboten hat … Wollte man im Stil sowjetischer Panorama-Bilder (Tübkes Bauernkriegspanorama in Bad Frankenhausen!) ein Europa-Panorama herstellen, sie wäre die Erste, die hätte gebeten werden können. Sie ist im Alter von 94 Jahren im Herbst 2022 in Stockholm gestorben. Stockholm? Angesichts des Wahlsieges der rechtsnationalen „Schwedendemokraten“ (was die Sprache an Perversionen zulässt ...) war sie nicht sicher, ob denn Schweden noch ihre Heimat sei … Von der Rosa-Luxemburg-Stiftung bis zur FAZ, vom ND bis zur SZ standen alle auf, als sie gestorben war, und zogen den Hut – es galt, sich vor einer „Europäischen Frau“ zu verneigen. Das kann man nun mit der Wahrnehmung ihres großen, dem Wortsinn gerecht werdenden „Bildungsromans“ tun. Ein Buch wie ein Stein. Ein Gedenkstein. Helmut Ruppel

600 Seiten

39.00 €

Adriana Altaras. Besser allein als in schlechter Gesellschaft. Meine eigensinnige Tante

Kiepenheuer & Witsch Verlag

Bei allem Nachfragen in Freundschaft und Verwandtschaft - „eigensinnig“ kam sehr schlecht weg!

Es wohnte nahe bei „schwierig“, „komplex“, fast „unsozial“, eben „trotzig“ - dabei ist Tante Jele, die 99jährig in einem Altersheim bei Mantua lebt und mit der die 60jährige auch vom Leben geplagte Autorin in Berlin so oft aufs Lebhafteste telefoniert, um alle Klippen, Fallen, Nöte, Beschwerden und Glücksfälle zu bereden, eine so aufsässig-unverwüstliche, so schrill wie weise Dame, mit eigenem Sinn, dass man nicht ablassen kann, ihr zuzuhören. Warum sie nicht nach Deutschland zieht, wo doch ihre Nichte ihr näher ist und sie umsorgen könnte? Das jüdische Altersheim ist ihr zu russisch, im deutschen Heim fehlen ihr die Juden, und kochen tun alle schlechter als die Italiener! Sie ist eben - eigensinnig. Deshalb: Meglio soli, che male accompagnati! Adriana Altaras Eltern werden in ihrer Heimatstadt Zagreb antisemitisch verleumdet und aus der jugoslawischen KP verdrängt, fliehen nach Italien und von dort nach Deutschland. Die vierjährige Adriana wird von ihrer kinderlosen Tante über die Grenze geschmuggelt, bleibt zunächst bei ihr und wechselt erst später nach Deutschland, wo ihre Eltern die Jüdische Gemeinde Gießen gegründet haben. Aber diese Jahre mit der eigensinnigen Tante, die die Spanische Grippe, die Shoah, das KZ und eine norditalienisch-katholische Schwiegermutter eigensinnig überlebt, sind die prägenden Jahre ihres Lebens: „Sie musste mich nicht erziehen, denn sie war nicht meine Mutter. Ich musste ihr nicht widersprechen, denn sie war nicht meine Mutter!“. Zu ihr wird sie immer wieder zurückkehren, sie, Schauspielerin, Regisseurin, Autorin, mit ihr die Übel des Lebens und der Welt austauschen. Und daraus ist ein Buch geworden, ohne jegliche Erzählstruktur, aber in der Bauart von „Schnitt und Gegenschnitt“, einmal erzählt die Nichte, einmal die Tante. Es ist in meiner Lese-Erfahrung das mündlichste Buch, das ich kenne, als habe sie an ihren erzählenden Bewusstseinsstrom einen Schreibcomputer angeschlossen. Sollte man die These ausrufen: „Besser mit einem Buch allein, als in schlechter Gesellschaft!“ Es ist im höchsten Maße erstaunlich, wie ein ganzes Jahrhundert im Schlagabtausch von Klage, Trost, Widerspruch, Anfrage, Verhör, Bekenntnis, Lob, Kummer und Aufatmen zweier Menschen vor Ohren und Augen entsteht – nicht zu vergessen, mit einer Reihe nachdenklicher Witze. Eine Frau geht zum Rabbiner. „Rabbi, ich habe den Wunsch, ewig zu leben.“ „Heirate“, sagt der Rabbbiner. „Und werde ich dann ewig leben?“ „Nein, aber der Wunsch wird vergehen.“

Die Bibel kennt nicht das Wort „Schicksal“, bis zum letzten Atemzug ist nichts entschieden, „Schicksal“? Die Bibel kennt „Stärke des Herzens“, Aufrichten nach dem Schlag, Wege finden, sich nicht als Opfer verstehen, innere Robustheit, im Rückblick das Leben neu deuten, an Träumen festhalten, Trotzkraft – davon erzählt das Buch. Und es endet jüdisch: „Alles ist gut. Ich verzeihe dir, G'tt.“ Helmut Ruppel

224 Seiten

22.00 €

Uwe Neumahr. Das Schloss der Schriftsteller. Nürnberg '46 – Treffen am Abgrund

C.H. Beck Verlag

Das „Press-Camp“ wurde beengt im Schloss eines deutschen Schreibwaren-Unternehmers eingerichtet: Feldbetten, ein lärmiger Arbeitssaal, grässliche Toiletten – unzumutbar, aber einmalig, denn: Wer kam zusammen? Erika Mann, Elsa Triolet, Martha Gellhorn, Rebecca West und Janet Flanner, um die scharfäugigsten und kritischsten Autorinnen zu nennen, denen oft das Wort „Deutschland – unheilbar!“ über die Lippen kam. Da schrieben auch Willy Brandt, Wolfgang Hildesheimer, Markus Wolf, Alfred Döblin, Peter de Mendelssohn, um die Deutschen aus dem Exil zu nennen, weiterhin Ernest Hemingway, John Dos Passos, Ilja Ehrenburg und viele andere. Es sind Porträts vor dem Hintergrund des sich dahinziehenden Prozesses mit seinen unerträglichen Angeklagten Göring, Frank, Streicher, Jodl, Speer, Heß und den anderen. Mit Erich Kästner und Golo Mann und der „Gastgeberin“ Gräfin Katharina Castell geht der Autor erstaunlich kritisch „ins Gericht“. Es ist ein aufklärendes, zurechtrückendes Buch über einige Heroen der publizierenden Zeitgeschichte. Mag sein, dass pittoreske Details über die Affäre von Rebecca West mit einem Richter dem Lektor unnötig wichtig waren und Hemingways Umgang mit Martha Gellhorn auch hätten wegbleiben können, der schockierend vertraute Umgang von Gräfin Castell mit Gestapo-Chef Diels um des Skandals willen ins Buch kam – es ist ein aufschlussreiches Buch voller Aufhellungen und neu ausgeleuchteter zeitgeschichtlicher Augenblicke.

Helmut Ruppel

304 Seiten

26.00 €

Hans Magnus Enzensberger. Leichte Gedichte

In Bilder gesetzt von Jan Peter Tripp

Insel Verlag

Enzensberger starb am 24.11.2022, die Berichte über seine unnachahmlich-heitere „Trauer-Feier“ haben viele Menschen erfreut. Verzeihlich also, wenn die lesende Freundschaft häufig statt „Leichte“, „Letzte“ Gedichte gelesen hat. Vielleicht sind sie es ja. Sie sind am 23. März, ein gutes Vierteljahr nach seinem Tode erschienen. Hat er sie selbst (noch) zusammengestellt? Der Verlag sagt nichts … auch nichts zu Jan Peter Tripp. Vorwort, Nachwort wären freundlich gewesen. Die Gedichte sind in ihrer weisheitlich-knittelnden Eleganz, ihrer poetischen Seel-Sorge, ihrer unernsten Larmoyanz der Nächstenliebe, ihrer sorglos zerknitterten Klugheit einfach nur eins: liebenswert, leicht und exzellent dazu.Er ist Jahrgang 1929, ein schönes Alter für leichte und letzte Gedichte. Was man nicht vergessen sollte: Er flog aus der Hitler-Jugend, weil er ein „Querulant“ war und darüber hinaus trotzig. Für heute ein kurzer Abschied: „Schwamm drüber. Wenn das alles ist, was du auf dem Herzen hast – na wenn schon! Im Bad findest du einen Schwamm. Sogar die Mathematiker greifen zu ihm und zur Kreide vor der Tafel mit ihren Gleichungen und löschen alles, was sie stört, weil es voller Fehler ist.“

Mit der Publikationen „Transatlantik“, „Museum der modernen Poesie“ und vor allem dem „Kursbuch“ geradezu programmatisch zur Wahrnehmung weltweiter Literatur auffordernd (und ermöglichend!), überschritt er die Grenzen der bundesrepublikanischen „Heimat“, arbeitete sich nicht ab in den Provinzen des Herkommens. Ein Dublin wie Joyce, ein Yoknapatawpha wie Faulkner, ein Danzig wie Grass, ein Lübeck wie Mann, ein New York wie Dos Passos, ein Alexanderplatz wie Döblin hatte Enzensberger nicht, „Heimat“, in welchem Sinne auch immer, hatte er nicht.

Helmut Ruppel

88 Seiten

14.00 €

Die Buchhandlung

an der FU Berlin

Königin-Luise-Straße 41

14195 Berlin

Telefon 030-841 902-0

Telefax 030-841 902-13

Öffnungszeiten:

Montag bis Freitag: 10 - 18.30 Uhr

Samstag: 10 - 16 Uhr

Adventsamstage: 10 - 18.30 Uhr

Shop: 24 Stunden täglich

Datenschutz bei Schleichers

Schleichers bei Facebook

Schleichers bei Instagram

✉ Kartenbestellung / Signiertes Buch reservieren

✉ Newsletter abonnieren