Bücherbriefe

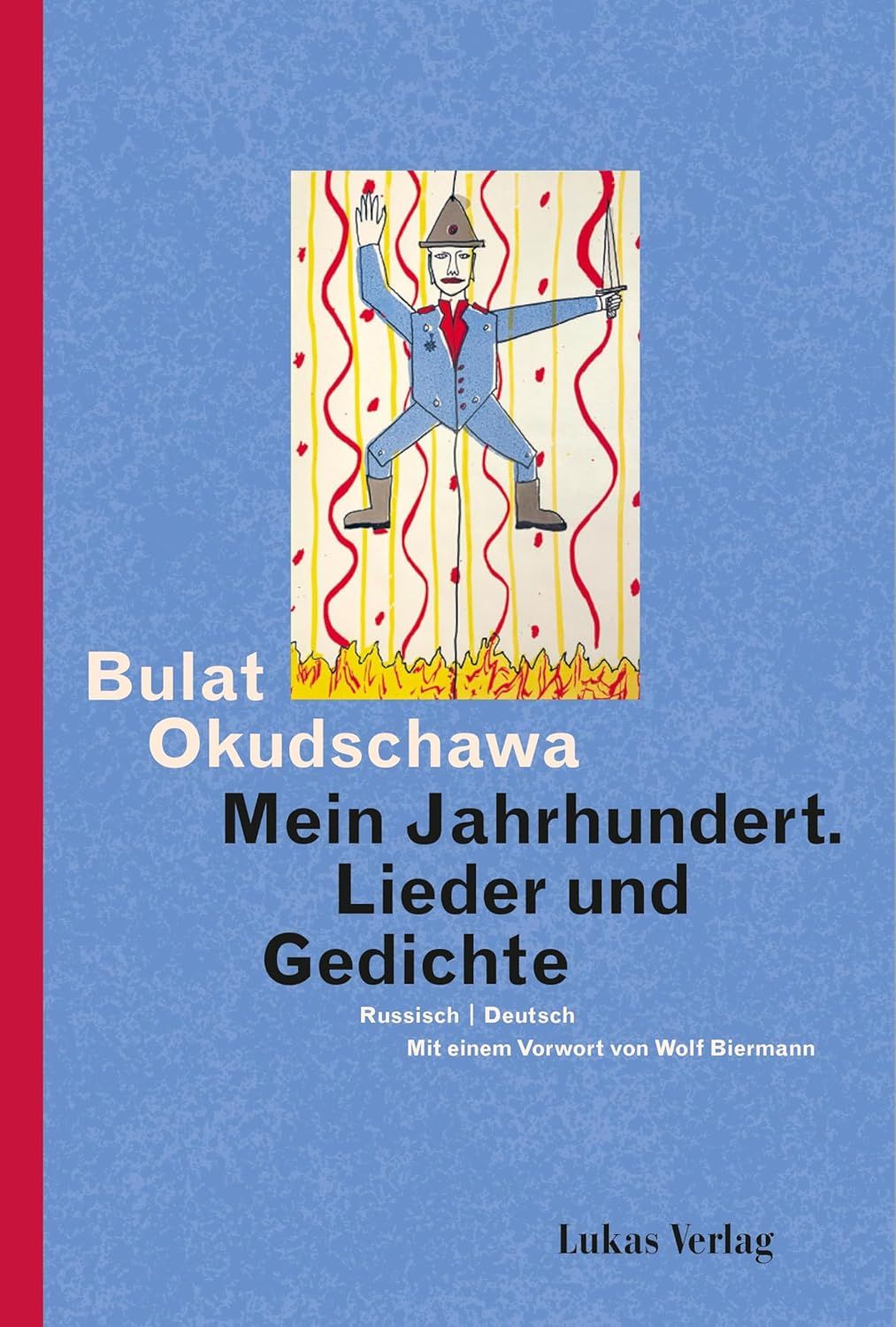

Bulat Okudschawa. Mein Jahrhundert. Lieder und Gedichte

Russisch-Deutsch, Vorwort von Wolf Biermann, herausgegeben und übersetzt von Ekkehard Maaß, Illustrationen von Moritz Götze

Lukas Verlag

In der Tradition der Hofsänger wurden die Scharfzüngigen, die Abirrenden, die Lobverweigerer zu den Hofnarren, die von dem singen, was die Herrschenden nicht hören wollten, also ungehörig und ungehorsam fanden. Das fand der hoch zu lobende Lukas Verlag an den Liedern des georgischen Sängers Okudschawa nicht und gedachte seiner zu seinem 100. Geburtstag mit einem Band, der ihn wieder zu den fast vergessenen Tauwetter-Veteranen stellt: Andrej Wosnesenskij, Jewgenij Jewtuschenko, Bella Achmadulina und vielen anderen. Im Lebensbild von Katja Lebedewa, dem Vorwort von Wolf Biermann, der Liebe Ekkehard Maaßens zur „Gitarrenlyrik“ und den rund 100 Liedern Okudschawas lebt eine uns fern gerückte, aber angesichts der Weltherrschaft von Taylor Swift so nötige Welt der gesungenen Kritik auf. Unter Putins und Lukaschenkos Gewaltapparat käme keine Note davon ans Licht der Welt.

Dass dies Buch höchsten Ernstes so heiter und gut anzusehen ist, verdankt es auch der visuellen Gestaltung von Bettina Kubanek. Es zu würdigen verfällt nicht der Kritik Adornos an Würdigungen, sie würden so oft von oben herab gütig Noten verteilen. Helmut Ruppel

136 Seiten

20€

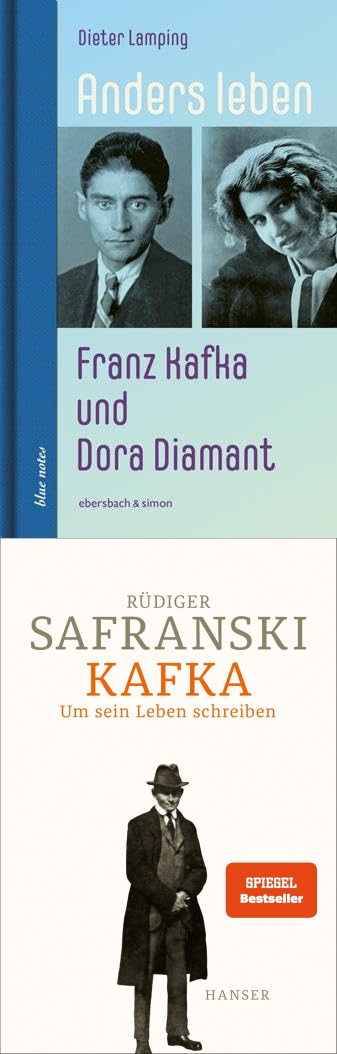

Franz Kafka

Dieter Lamping. Anders leben - Franz Kafka und Dora Diamant

Verlag Ebersbach & Simon

144 Seiten, 20€

Rüdiger Safranski. Kafka. Um sein Leben schreiben

Hanser Verlag

256 Seiten, 26€

Wer vom S-und U-Bahnhof Steglitz mit dem Bus über die Grunewaldstraße zu Schleichers Buchhandlung in Dahlem fahren will - Lesen, einfach lesen! - wird das alte Kunsthistoriker-Sprüchlein erleben: „Man sieht nur, was man weiß“. Bei der Hausnummer 13 ist eine Gedenktafel für Franz Kafka angebracht, leicht versteckt hinterm Haus eine zweite. Von Dora Diamant keine Silbe - ein neues Thema, doch bei der neuerdings fieberhaft angekurbelten „Kafka-in-Steglitz- Tourismusinitiative“ wird es nachgeholt werden … Dieter Lamping hat ein freundliches, ja liebenswürdiges Buch über die beiden im Berlin von 1923 geschrieben, das sie mit dem Film Die Herrlichkeit des Lebens (nach einem Buch von Michael Kumpfmüller) in ein neues und geschwisterliches Bild rückt. In der Zeitschrift literaturkritik hat Lamping einen schönen Beitrag geschrieben: „Genau genommen bin ich Franz Kafkas Frau - Dora Diamant“.

Ich habe Lampings Buch mit größerer innerer Bewegung gelesen als Safranskis Studie zum Schreiben, um zu überleben - ein stilsicherer, intellektuell evidenter, biographisch kenntnisreicher Schlüssel zum Werk Kafkas - bekömmlich distanziert mit Blick auf Dora, orientiert, versiert und eben ein wenig – ausgeruht … Ein geübter Biograph porträtiert mit Wissen und Einfühlung einen „Schwierigen“. Eine lernende Biographie mit existentieller Neugier. Helmut Ruppel

Hans-Peter Fischer, „Franz heißt die Kanaille“ oder: Schwarzer Prinz in Steglitz

Kafka in Berlin, 1923/24, ein Großstadtmärchen ((episch/lyrisch/dramatisch))

Verlag Königshausen & Neumann

Wer in ein literarisches Blitzlichtpuzzle mit und um Kafka einsteigen will, in dem alles um 1923 in Berlin literarisch Leuchtende und Irrlichternde funkelt und sprüht, schaue in dieses Werk. Der Autor unterrichtete ein Leben lang Literatur an einem deutschen Gymnasium (in Berlin?). Man kann die Unterrichteten im Nachhinein beneiden. Wer aus seiner beruflichen Praxis einen solch ansehnlichen Strauß schöner Literatur zu binden vermag und ihn Kafka spielerisch in den Arm drückt - Respekt! Helmut Ruppel

312 Seiten

39,80€

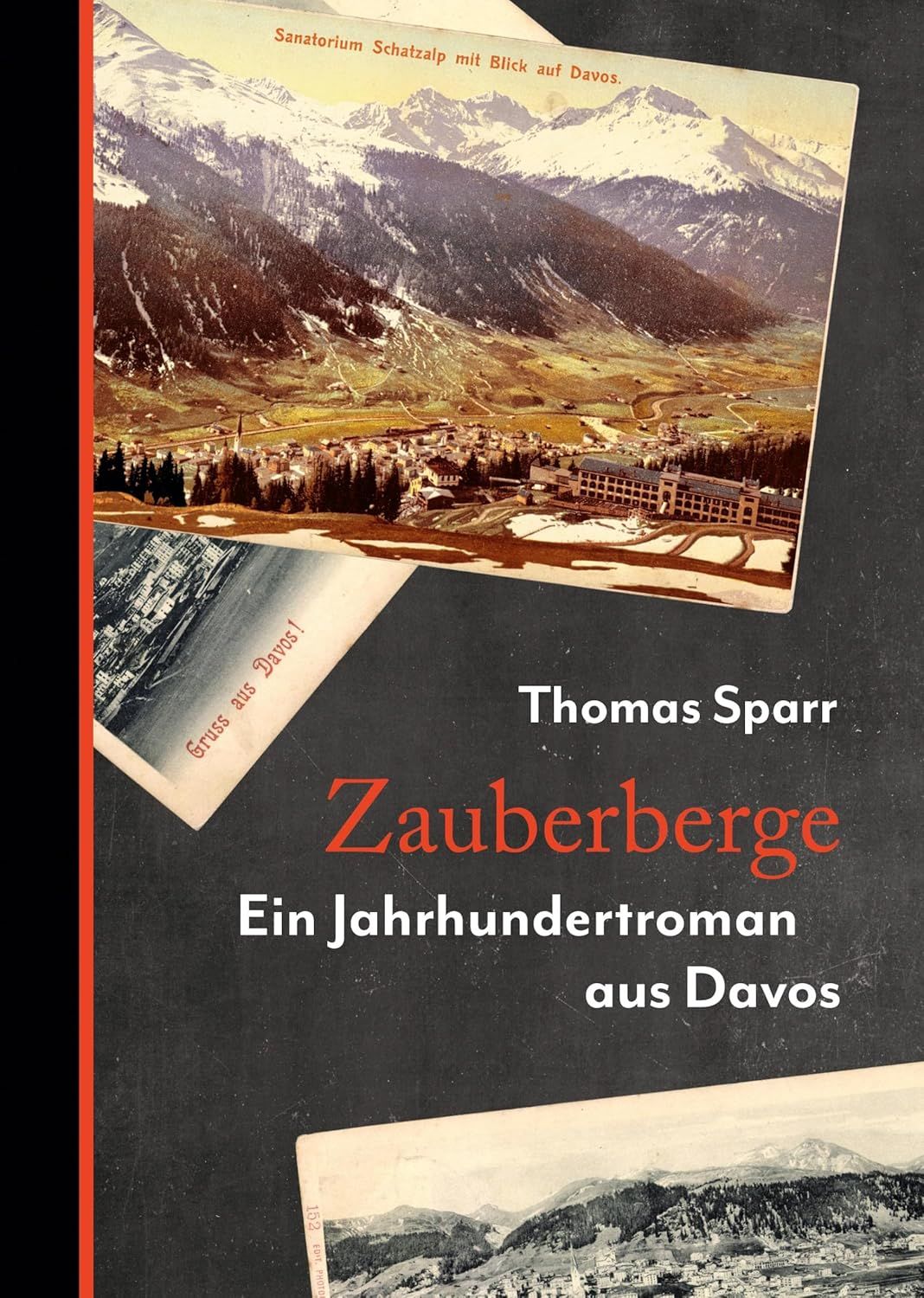

Thomas Sparr. Zauberberge. Ein Jahrhundertroman aus Davos

Berenberg Verlag

„Todesfuge“ - Biographie eines Gedichts (2020), Grunewald im Orient. Das deutsch-jüdische Jerusalem (2018) und jüngst die Biographie des Tagebuchs (2023), gemeint ist Anne Franks Lebenszeugnis - der Autor ist mit einer Dimension von Literatur verbunden, in der die schmerzlich verflochtene, nicht aufzulösende Geschichte von Juden, Deutschen und der Literatur den Kern bildet. Thomas Sparr hat in Israel gelebt und gearbeitet und in deutschen Verlagen seine Stimme laut werden lassen. Die Zauberberge sind ein gelungenes, ein brillantes Nebenwerk, denn es ist, lutherisch gesprochen, „bei Tische“ entstanden, geht zurück auf Vorträge in Davos zu den Gedenkinitiativen „100 Jahre Zauberberg“. Da der Zauberberg als Buch ein alpines Gebirgsmassiv ist, hat er sich etwas einfallen lassen, das höchst vergnüglich, aphoristisch, gedankenreich, voller Esprit und Eleganz geschrieben ist: Er nimmt die Urform ordnenden Schreibens und spielt auf ihr scheinbar improvisierend höchst durchdacht und dicht: das Alphabet. Der erste hebräische Buchstabe heißt „aleph“, der zweite „beth“, und schon haben wir das „Alphabeth“ - wo Israel das wohl gelernt hat? Natürlich von den Griechen mit dem ersten Buchstaben „alpha“ und dem zweiten „beta“. Kein Wort davon im Verlagsdrumherum. Sparr wählt die Alphabetsthemen phantastisch kreativ aus: Für A die Ankunft, für B den Bleistift, I für Ironie, J für Juden, Q für Queer, W für Weimar. Dabei gelingen ihm Querverweise, Exkurse und Tiefenbohrungen und immer wieder werden die ausgeworfenen Netze voll! Demokratie, Gesundheit und Humanität möchte man hier ausführlich zitieren … Dem großen Werk von erhöhter Warte ein solches Alphabet überzuwerfen - eine preiswürdige Idee - sollte es zum 100-jährigen Erscheinungsjubiläum eine „Würdigung“ geben … So viel zu den Verbeugungen in einem impulsprallen Bücher-Jahr. Helmut Ruppel

88 Seiten

22€

Iwan Bunin. Der Sonnenstich. Erzählungen 1924-1926

Aus dem Russischen von Dorothea Trottenberg, mit einem Nachwort von Thomas Grob.

Band 11 der Werk-Ausgabe

Dörlemann Verlag

Berlin und Paris waren die Zentren der russischen Emigrationskultur in den Zwanziger Jahren; erwähnen wir Vladimir Nabokov in Berlin und Iwan Bunin, aber auch Gaito Gasdanow in Paris stellvertretend für viele. Vor Jahren stellte Fritz Mierau in gedrängter Form die Russen in Berlin vor, für Paris kenne ich keine ähnliche Publikation. Die Titel sind sämtlich Entdeckungen, um nicht zu sagen „Ausgrabungen“. Frau Dörlemann in Zürich gebührt Dank, dass sie Iwan Bunin mit einer bisher 11-bändigen Werk-Ausgabe die Treue hält! Bunin verlässt 1920 als Geächteter sein Land - mit dem letzten möglichen Schiff von Odessa aus.

Thomas Grob, Slawist in Basel, unterrichtet uns im Nachwort über die russische Szene in Paris, aus der Bunin als erster russischer Nobelpreisträger (1930) herausragt. Die Erzählungen sind gut erzogen heftig, anteilnehmend und herzbewegend schmerzend, nicht leicht zu vergessen: „Mitjas Liebe“. Bunin legt eine so noch nie geschriebene „Literatur der Pubertät“ vor; Scheiterdramen junger Männer, Pubertät als lebenslange Turbulenz in meisterhaft literarischer Feinschmiedekunst, mit kaum explodierender Anständigkeit! Lesen, einfach Lesen! Helmut Ruppel

319 Seiten

26€

Mark Aldanow. Der Anfang vom Ende

Aus dem Russischen von Andreas Weihe. Mit einem Vorwort von Sergej Lebedew und einem Nachwort von Andreas Weihe.

Rowohlt Verlag

Aldanow heißt Mark Alexandrowitch Landau, 1886 im großbürgerlich-jüdischen Kiew geboren, verließ er die Stadt und Russland mit achtzehn Jahren und vier neuzeitlichen Sprachen und Goldmedaillen für Latein und Altgriechisch, ging zum Studium 1911 nach Paris, Mathematik und Chemie im Blick, schrieb zuvor ein Buch über ethische Konzepte bei Tolstoi und Rolland, 1925 auf Deutsch Das Rätsel Tolstoi. Er arbeitete ab 1914 in St. Petersburg als Chemiker an wichtigen Projekten zum Schutz der Bevölkerung vor Giftgasen. Von der Borniertheit der revolutionären Behörden geschockt, verließ er 1919 Russland, wie Bunin aus Odessa, nach Paris. 1922 findet man ihn im „russischen Berlin“ Er schreibt und schreibt und schreibt und wird in Berlin von Walter Benjamin als Autor der „chronique scandaleuse unseres Erdteils“ wahrgenommen, weitaus bekannter und respektierter als Bunin und Nabokov. 1940 flieht er in die USA, wird die Stimme der russischen Emigration, kehrt 1947 nach Nizza zurück, wo er 1948 stirbt. Bis 1989 wurde keine Zeile von ihm in der Sowjetunion gedruckt - eine beispiellose Selbstberaubung aufgrund ideologischen Gehirnverlustes. Andreas Weihe skizziert Leben und Werk Aldanows im Nachwort sympathisch, nicht belehrend. Da kommt ein Großer zurück nach Berlin; dreizehnmal für den Nobelpreis nominiert, nie gewählt - ob es am Vatername Landau lag?

Ende der Dreißiger Jahre fahren drei hohe Repräsentanten des Stalinreiches nach Paris, weil der „Anfang vom Ende“ Europas in der Luft liegt. Nun leuchtet Aldanow die politischen Bühnen in Frankreich, Spanien und Deutschland aus und man hält den Atem an bis zur letzten Seite! Warum hat man uns diese Geschichtsbücher vorenthalten? „Anfang vom Ende“ - vom sozialistischen Aufbruch in Russland, vom Demokratiejahrzehnt in Deutschland und „Anfang vom Ende“ gegenwärtig? Helmut Ruppel

683 Seiten

38€

Stephan Abarbanell, Paula oder Die sieben Farben der Einsamkeit

Blessing Verlag

Um es vorweg zu sagen, Paula ist die Gattin von David Ben-Gurion, mit dessen Namen eine historische Revolution verbunden ist. Die Wiedergeburt des jüdischen Staates - eine Trotzgeburt angesichts der mannigfachen Todeswünsche christlicher und muslimischer Stimmen. Und Paula heiratete einen jüdisch-träumerischen Realisten und bekam einen Staat; so lautet ein gängiges Bonmot. Was an diesem Buch so wichtig ist: Es informiert heute über ein Israel, das kaum jemand kennt; wie es entstanden, gewachsen und von den unterschiedlichsten Mentalitäten, Herkünften und Hoffnungen erfüllt ist. Der Roman spielt am Vorabend eines Adenauer-Besuches - damit sind Themen auf dem Tisch, die je für sich Bücherregale füllten und weiterhin füllen. Gibt es das, einen Lern-Roman? Angesichts unerträglicher Schrillheiten, bleihaltiger Luft und lebensbedrohlicher Zerrissenheiten in und um Israel ein wohltuendes, ja, ein liebevolles Buch, das einen wieder zu Atem kommen lässt. Ein Paar-Porträt wie eine politische Therapie, eine „ausgesprochen“ angenehme Lektüre für Zeiten, deren Eintreffen wir partout nicht wünschen … Bleibt die Frage: Wie wandert der Name „Abarbanell“ von der Wende des 13. zum 14. Jahrhundert in die Potsdam-Babelsberger Gegenwart? Jizchak Abravanel war ein genialer, normsetzender Toragelehrter jener Jahrhunderte - neben seiner hochgeschätzten Finanz-Beraterarbeit bei verschiedenen Fürstenhäusern mediterraner Imperien. Abravanel – jahrhunderteüberragende exegetische Bibelkennersäule - schreibt über das Leben von Paula im Wüsten-Kibbuz Sde Boker – seltsam, seltsam … Lesen, einfach lesen! Helmut Ruppel

240 Seiten

24€

Sasha Marianna Salzmann / Ofer Waldman. Gleichzeit, Briefe zwischen Israel und Europa

Suhrkamp Verlag

Simchat Tora ist ein jüdisches Fest größter Freude; in ausgelassenem Jubel tanzt die Synagogengemeinde mit den Torarollen, Bräuten gleich, im Arm und freut sich hingegeben über die Verbundenheit von Volk, Schrift und Gott. In diese Stunden heiterer Liebes- und Lebensfreude zielt, schießt und mordet die Hamas am 7. Oktober 2023 ins Herz Israels. Die Wahl dieses Festes als Tötungsdatum sagt alles aus über die Hamas und ihr menschenmörderisches Vorhaben. War der weltweite Israelhass noch hier und da durch kulturgeprägte Tore zurückgehalten worden – nun brach er mit einer nach 1945 unvorstellbaren Härte hervor und hält an. Nach der ersten Radiomeldung über den Angriff schoss es mir durch den Kopf: „Jetzt wird Gaza ein Friedhof“. Von simchat tora hörte man in Deutschland nahezu nichts, in Israel (auch in Wikipedia!) spricht man vom Simchat Tora-Krieg. In dem schrillen Stimmenlärm und den traumatischen öffentlichen Fehlleistungen („documenta“ als fürchterliche Perversion ihrer eigenen Grundidee!) muss man ein schmales Buch hervorheben, das in Tonlage, Menschlichkeit und Erfahrungsdichte vieles überragt, was an Analysen u.ä. zu lesen ist. Das Freundschaftspaar Sasha Marianna und Ofer legt einen Briefwechsel „zwischen Israel und Europa“ vor, der modern und traditionsgebunden, besonnen und leidenschaftlich nachdenkt über das Geschehene und das, was uns begleitet. Ein Buch, das uns zur Ruhe kommen lässt und im gleichen Atemzug nicht zur Ruhe kommen lässt! Frau Faeser, Herr Elsässer und ihr verknurzeltes Wortgeknäuel … für eine Zeit „compact“ beiseite legen und diesen Briefwechsel lesen! Dafür Zeit finden kann mehr erbringen in Familie, Schule, politischen Zirkeln und Fortbildungskursen als in Lehrplänen festgeschrieben. Ein idealer Band für „heute“. Helmut Ruppel

142 Seiten

20€

Salman Rushdie. Knife – Gedanken nach einem Mordversuch

Penguin Verlag

Ein Buch der Gnade, der Vergebung und des Heilens nach schwerer Verwundung. Kürzlich stellte Rushdie es in Berlin persönlich vor und erntete Respekt und Anerkennung. Der Mordversuch, das Augenattentat, das Überleben und die Erholung waren in den Medien präsent – hier nun erzählt Rushdie, was ihm widerfuhr – eine schriftgewordene Gestalt der Barmherzigkeit, der Versöhnung und vieler Formen von Liebe und Verständnis erfüllter Therapie. Er erhielt 2023 den Friedenspreis des deutschen Buchhandels – angemessen, gut gewählt und ein wahrer Preis-Träger! Man muss solche Bücher lesen, um in dieser Zeit überhaupt lese- und hörbereit zu bleiben. Helmut Ruppel

255 Seiten

25€

Julia Jost. Wo der spitzeste Zahn der Karawanken in den Himmel hinauf fletscht

Suhrkamp Verlag

Ab 13 Jahren

Im Jahr 1994 sitzt auf einem Hof in Kärnten (Süd-Österreich) die 11-jährige Erzählerin unter einem Umzugslaster, weil sie ein letztes Mal Verstecken mit ihrer Freundin Luca spielt, bevor sie in ein größeres Dorf ziehen wird. Nacheinander kommen verschiedene Dorfbewohner auf den Hof, zu denen die Erzählerin in Rückblenden verrückte und ungewöhnliche Geschichten erzählt, die sie alle über die Jahre gesammelt und erlebt hat.

Die Sprache, in der das Buch geschrieben ist und auch die Erzählungen selbst haben mich sehr überrascht, und ich fand den schwarzen Humor lustig. Nicht alle österreichischen Wörter habe ich verstanden, aber trotzdem war die Geschichte sehr interessant und unterhaltend. Weil es manchmal schwer zu verstehen ist und die Rückblenden auch teilweise drastisch sind, würde ich es für Jugendliche ab 13 Jahren und für Erwachsene empfehlen. Fanny Ruppel

231 Seiten

24€

Klaus Kordon. Und alles neu macht der Mai

Gulliver Verlag

Ab 12 Jahren

Rena muss ihr altes Leben hinter sich lassen und eine neue Heimat finden. Gemeinsam mit ihrer Familie flieht sie im Frühjahr 1945 aus Posen in das kleine Dorf Kewenow südlich von Hannover. Dort muss die 16-jährige den ganzen Tag auf einem Bauernhof schuften. Sie trifft auf Klaas, der sie zum Zweifeln an Hitler und dem Nationalsozialismus bringt. All ihre Gedanken schreibt Rena in ein Tagebuch für ihre kleine Schwester „Jutsch“, damit diese später einmal alles über das neue Leben erfährt, und erzählt so von einem Deutschland kurz vor Ende des 2. Weltkriegs und danach. Mir hat das Buch sehr gut gefallen, weil die Gefühlswelt von Rena und ihre Überlegungen so schön beschrieben werden. Außerdem lernt man durch die Geschichte das Leben und die Meinungen der Deutschen am Ende des 2. Weltkrieges gut kennen. Ich würde den Roman für Kinder ab 12 Jahren empfehlen, weil zwar keine Gewalt vorkommt, einige Szenen aber schon sehr hart sind. Fanny Ruppel

442 Seiten

11€

Marie Hüttner. Mitternachtsdiebe

Thienemann Verlag

In dem Buch Mitternachtsdiebe geht es darum, dass Pia und ihr Freund Pepe einen Kriminalfall aufklären müssen, denn die berühmte Piroschka-Figur aus dem Museum, in dem Pias Papa arbeitet, ist gestohlen worden. Doch leider ist das nicht so ganz einfach, weil in Pias Leben alles drunter und drüber geht, denn Pias Vater hat eine neue Freundin, die jetzt auch noch mit ihrem nervigen Kind in die Wohnung von Pia und ihrem Vater einzieht ...

Das Buch ist geeignet für Kinder ab 10 Jahren, die spannende Krimi- und Freundschaftsgeschichten mögen. Benjamin Ruppel

288 Seiten

13€

THOMAS LACKMANN. MENDELSSOHNS GÄRTEN. WIE DER JUDE VON BERLIN IN LAUBEN, PARKS UND SOMMERFRISCHEN FAND, WAS ZUM LEBEN NÖTIG IST

Jüdischer Verlag

Der Jelena gleich, die in Bulgakows einmaligem Kultbuch über den „Meister und Margarita“ nächtens über Moskau fliegt, so lädt Lackmann zu zwölf „Spazierflügen“ ein. Da kann einer heißen: „Achter Spazierflug durch die Epochen bepflanzter Gehege beim Kollegienhaus an der Kreuzberger Lindenstraße, entlang der Wilhelmstraße in Mitte und durch das größte grüne Labyrinth Berlins“, ein anderer: „Dritter Spazierflug: vom biblischen Eden bis zum Hain der Toleranzgöttin Minerva, über die Kriegspublikation Mendelssohns und seine Arbeitslauben bis zum Frischischen Garten beim Spandauer Tor“, und wieder ein anderer, sehr persönlicher: „Von der Liebeslaube nach Moses' Ruh.“ „Fünfter Spazierflug: Vom Altonaer Gartenhaus der Schwiegereltern zur Laubhütte in der Spandauer Straße, über die Wiesencavel jenseits der Stadtmauer bis zur sommerlichen Rosenlaube.“

Diese Spazierflüge sind kenntnisreiche, unterhaltsame, im besten Sinne belehrende Gedankenflüge zur Kultur-Geschichte Berlins, besser, zu all den Orten, aus denen Berlin zusammenwachsen sollte zu dem Gebilde, das heute diesen Namen trägt. Hinzu kommen Abbildungen, entdeckte und wieder freigelegte Quellen zur Lokalgeschichte, biographische „Jahreszeiten, Gartenzeiten“, Übersetzungen, Gedichtversionen, kapitelbezogene Quellen und Impulse zum Weiterlesen – das Ganze mit großer Lust zum Enzyklopädischen, sehr oft an der Hand Friedrich Nicolais „Beschreibung der Königlichen Residenzstädte Berlin und Potsdam 1786“, dabei nie ohne den heiteren, ja, den aufklärend wohltuend-anregend inspirierenden Erzählstil zu verlassen, mit ironisch-bekömmlichem Augenzwinkern samt berlinisch unverfrorenen Untertönen, „der Bau dauerte lang, wir sind in Berlin“, so etwa – und doch: Wie brillant kann historisches Erzählen sein, wenn es unterhaltsam und lehrreich ist! Bei der Lektüre dachte ich oft an Heinz Knoblochs „Herr Moses in Berlin“, 1979 im DDR-Berlin ein Ereignis!

Wem in seiner Zeit wird es so bewusst gewesen sein wie ihm, dass seine Tora den Schöpfer und den Menschen so vorstellt: „Und Gott legte einen Garten an in Eden, das ist im Osten, und setzte den Menschen dort hinein“, (1. Buch Mose 2,8). Alles beginnt in einem Garten und der Schöpfer tritt auf als Gärtner. So tritt auch Jesus, der Auferstandene, als Gärtner auf (Evangelium des Johannes, 20,11ff.) und mit Ostern beginnt die Schöpfung noch einmal – mit neuer Garten-Ordnung, die wir gegenwärtig so vermissen. Moses Mendelssohn geht dieser neuen Schöpfung nicht nach, die alte, die erste, gibt ihm genug zu denken. Das tut er mit allen seinen Freunden und Widersachern. Lackmann (u.a. auch katholischer Theologe) gibt diesen Gedankenflügen Mendelssohns mit den Freunden im Gelehrten Kaffeehaus, den Aufklärer-Lauben und den erleuchteten Philosophen-Zirkeln viel Raum, vermittelt „Einblicke“ in die Gedankenwelt seiner nahen und fernen Gesprächspartner, zuvörderst Nicolai und Lessing, Ramler, Gleim und Dohm. Dann gibt es wieder völlig unerwartet ein charmantes Kapitel über Bad Pyrmont und seine Parks. Mendelssohn ist eben – und das ist Lackmanns schöne Tat – mehr als der graue „Toleranzlangweiler“. Und es macht Spaß, den Berliner Sokrates in seine Grünzonen zu begleiten. In der Laube wird aus dem Zeigefinger-Denkmal ein Mensch. Der erste Moses führte sein Volk durch die Wüste, der zweite lädt in die Gärten ein – dafür öffnet Thomas Lackmann die Augen!

In einem Garten-Spruch ist Moses Mendelssohn schön erkennbar uns vor Augen: „Narren hasten, Kluge warten, Weise gehen in den Garten“. Das meint nicht bekömmliches Eremitenleben! Herr Moses war ein extrem öffentlicher Mensch. Und deshalb ist es völlig unverständlich, dass er im gegenwärtigen Kampf um Hass und Gewalt – dazu an einem Ort mit dem gartennahen Namen „Sonnenallee“ - vollkommen unbeachtet bleibt, als schäme sich Berlin seiner. Was alles Gutgemeinte geredet wird – Mendelssohn lesen und seine Toleranzappelle laut erinnern - er könnte Berlins Stimme sein! Helmut Ruppel

303 Seiten

28 €

HERTA MÜLLER. EINE FLIEGE KOMMT DURCH EINEN HALBEN WALD

Hanser Verlag

Zwölf kurze Studien und ein Monolog am Schluss; wichtige Dankreden für Preisverleihungen, glasklare Bilder deutscher Erfahrungen, punktgenaue Skizzen, so in „Herzwort und Kopfwort. Deutschland und seine Exilanten“. Herta Müller erzählt: „Der BND und der Verfassungsschutz verhörten mich mehrere Tage. Schon das erste Gespräch war surreal. Der Beamte fragte: „Hatten Sie mit dem dortigen Geheimdienst zu tun?“ Ich sagte: „Er mit mir, das ist ein Unterschied.“ Der Beamte: „Lassen Sie die Unterscheidung mal meine Sache sein, dafür werde ich schließlich bezahlt.“

Ihr Aufsatz über den Artikel 1 des Grundgesetzes, die Würde, gehörte in ein „Lesebuch für die Oberstufe“. Auch die Dankansprache anlässlich der Verleihung des Ordens Pour le mérite ist ein wahres Lehr-Stück über Freiheit und Bevormundung. Müller schreibt so knapp, dass sie besser im Original vorzustellen ist: „1987 kam ich mit kaputten Nerven in Deutschland an. Ich erzählte den deutschen Behörden mein Leben in Rumänien rauf und runter. Ich wurde gefragt, ob ich politisch verfolgt war oder ob ich Deutsche sei. Ich sagte: Beides. Darauf meine der Beamte: Dafür gibt es kein Formular. Ich solle für die Einbürgerung den SS-Nachweis meines Vaters aus dem Document Center in Berlin besorgen. Es war ein Schock. Ich weigerte mich und sagte: Ich will nicht deutsche Staatsbürgerin werden durch die SS-Angehörigkeit meines Vaters. Ich schäme mich dafür. Der Beamte sagte: Aber Sie sind doch sein Kind. Und ich sagte: In dieser Hinsicht nicht“. Persönlich – politisch, wer will das trennen? In einer Stimmung genereller Gereiztheit angesichts der Hass-Explosionen allüberall verliert sie nicht die Selbstachtung und bewahrt ihre Sehnsucht nach einer Zukunft in Freiheit und Würde. Und, ach, wie ist das zum Aufatmen, verliert nicht das Lachen. Helmut Ruppel

126 Seiten

DOROTHEA KUBANEK. KOMM ICH NACH ROM NOCH HEUT? GEDICHTE, BERICHTE, GESCHICHTEN AUS DER EWIGEN STADT

Turia-Kant Verlag

Erst die drittletzte kleine Zeile des großformatigen Bandes nennt Bettina Kubanek, die Gestalterin des Mutter-Tochter Buches, der diese Ausstellungsvorlage zu danken ist. Um es vorweg zu sagen: Ein Geschenk, das die Augen öffnet, die Sinne erweckt, den Ohren wohl tut, der Bildung aufhilft, den ästhetischen und kultur-politischen Sinn voranbringt, das rundum erfreut wie eine gute Ausstellung eben – hier ist es. Das beginnt mit der Titelzeile aus Eichendorffs „Täuschung“: Galoppiert man lesend los „Komm ich nach Rom...“, verharrt eine Sekunde und galoppiert weiter “noch heut ?“, ist in der Luftholsekunde eine Ungeduld wahrzunehmen, die natürlich dem ersehnten Ort gilt. Eichendorff war es nicht vergönnt, Rom zu erleben, aber die Autorin möchte die Frage mit „Ja“ beantworten jedem, der dies Buch aufschlägt, die schöne große Ausstellung mit vielen Gedichten, Essays und Bildern. Mehr als fast die gesamte romantische Generation stellt sich dichtend ein und wird im Original vor Augen geführt, Goethe voran, Hebbel, Gryphius, Gleim, Waiblinger, Hoffmannswaldau Tieck, Scheffel, Herwegh. Die Dominanz der Lyrik begründet die Herausgeberin mit der einzigartigen Angemessenheit des Gedichtes angesichts der römischen „Grundstimmung“, die es auszusprechen gilt: „Rom“ - Lyrik verdichtet Rom, ist Kubaneks Erfahrung. Aber da sind auch Tischbein und Maria Anna Angelica Catherina Kauffmann zu sehen und es ist viel von Winckelmann zu lesen ...

Wir vermeiden banal-pathetische Worte zu „Rom im Buch“ und verweisen auf etwas, was lange kein sonderlich angesehener Begriff war, der aber ein Verstehensweg zu diesem besonderen Buch sein könnte: Unter dem Eindruck beschleunigter Lebensverhältnisse in den großen Städten wirkt das Phänomen der „Stimmung“ kommunikativ. Dichter werden zu Virtuosen der Wahrnehmung von Stimmungen, schönen Empfindungen, hoher Gefühle und bewegender Ahnungen. Und wenn man sie „teilt“, wird es geradezu erhebend … Eine Rom-Resonanz der besonderen Art ist Dorothea Kubanek gelungen – sie lebte lange in der römischen Luft und arbeitete als Restauratorin – sie lebt heute in München; dem Blick ihrer Tochter in alles, was sie aus Rom mitbrachte, verdanken wir dies Buch. Helmut Ruppel

216 Seiten

26 €

MICHAEL KRÜGER. VERABREDUNG MIT DICHTERN. ERINNERUNGEN UND BEGEGNUNGEN

Suhrkamp Verlag

Nach diesen rund 450 Seiten bin ich gewiss: Gäbe es für die Weltliteratur eine UNO, Krüger wäre per Akklamation der Generalsekretär. Gäbe es für die deutsche Literatur eine Regierung, Krüger wäre Außenminister. Gäbe es die „Zeitreise“, Krüger meditierte regelmäßig mit Moses Mendelssohn über Bäume. Und was die Doppeldeutigkeit deutscher Attribute betrifft, so trifft „überragend“ auf ihn zu, denn er ist wirklich „groß“ geraten! Dieser Band ist voller Überraschungen! Eine Namensliste fehlt – sie anzufertigen, hätte Suhrkamp neue Kräfte einstellen müssen. Aber wer z.B. im Buchhandel oder dessen Nähe zu tun hat, müsste das namenreichste Buch des Jahres gelesen haben! Das „Strandbad“ ist wieder da (26-137), in den 5plus Buchhandlungen, bei denen es erschienen war, also auch bei uns, war es schnell vergriffen. Nun aber sind diese „Szenen einer Nachkriegskindheit zwischen Nikolassee, Schlachtensee und Wannsee“ wieder zu lesen – eine große Freude! Es folgen Porträts der Freundschaften mit Reinard Lettau, Walter Höllerer und Klaus Wagenbach – die westberlinische Literaturszene entsteht für alle, die in den sechziger Jahren hier studierten und der Generation von Michael Krüger nahestehen (wie der Autor) und einen Draht zur Akademie der Künste hatten, lebhaft und vielstimmig wieder vor Augen. Krüger war kein Student, ihm wurde sein ganzes Berufsleben bis zum Leiter des Hanser-Velages zu einem lebenslangen Studium. Er „studierte“ an schönen Orten, wobei die Villa Massimo in Rom gewiss zu den traumhaftesten gehörte. Aber auch in den Erinnerungen an „meine schwedischen Freunde“, an „meine israelischen Dichter“, an „meine (Schreib-)Tische in New York“, an „meine polnischen Freunde“ spielen die Orte der Freunde eine wichtige Rolle. Von vielen Porträts angeregt, geht man sofort zu den Buchregalen, um wieder selbst zu lesen. Das gelingt bei vielen, bei einigen aber, erwähnen wir David Rokeah, Lars Gustafsson und Claudio Magris, erwacht erneut völlig neue Leselust. „Lesen und genesen“ - wenn es mit einem „und“ zu schaffen wäre ...

Jüngst erst las ich mit angehaltenem Atem und bangem Umblättern „Im Wald, im Holzhaus“ (2021), Krügers „Überlebensbuch“ unter dem Diktat einer lebensbedrohenden Erkrankung. Da hatte er die Sorge um sich selbst noch nicht verloren. Doch in dem in vielen Jahren gedrehten Dokumentarfilm „Verabredung mit einem Dichter“ (2022) gibt es es einen nachdenklichen und von Selbstüberforderung Gezeichneten wahrzunehmen, aus dessen Mund die Freud-Paraphrase sehr glaubwürdig klingt: „Man ist nicht Herr im eigenen Haus. Man war es nie und ist es im Alter immer weniger.“ In den „Verabredungen“ erzählt Michael Krüger auf eine pfingstliche Weise: Er spricht mit den vielen Stimmen, die seinen Verlag erfüllen, das sind viele Sprachen (!) und die verstehen sich alle miteinander. Das biblische Pfingsten ist ein Sprach- und Verstehenswunder, bei Krüger sind es „Verabredungen mit pfingstlicher Energie“. Wie kommen sonst Primo Levi, Tomas Tranströmer, Dan Pagis und Harry Mulisch über die Café-Stunde, wenn nicht mit Krügers pfingstlicher Verstehungskraft. Es ist zu bedauern, dass die Praktische Theologie Krügers Relevanz für ihr Fach noch nicht entdeckt hat, anzusprechen wäre er ganz gewiss!

In den Nachbemerkungen zu den „Verabredungen“ entwirft er knapp seine zukünftigen Studien, ein weiteres Buch „als Dank für die vielen Freundschaften, die ich mit den Dichtern und ihren Büchern schließen durfte. Es bleibt also noch etwas zu tun.“ Auf unserer Seite wartet die Zuversicht, ist dieser Band doch erst zu seinem 80. Geburtstag erschienen ... Helmut Ruppel

447 Seiten

30 €

Die Buchhandlung

an der FU Berlin

Königin-Luise-Straße 41

14195 Berlin

Telefon 030-841 902-0

Telefax 030-841 902-13

Öffnungszeiten:

Montag bis Freitag: 10 - 18.30 Uhr

Samstag: 10 - 16 Uhr

Adventsamstage: 10 - 18.30 Uhr

Shop: 24 Stunden täglich

Datenschutz bei Schleichers

Schleichers bei Facebook

Schleichers bei Instagram

✉ Kartenbestellung / Signiertes Buch reservieren

✉ Newsletter abonnieren