Bücherbriefe

Klaus Mertes. Herzensbildung. Für eine Kultur der Menschlichkeit

Herder Verlag

Den langjährigen Schulleiter des Canisius-Kollegs lernen wir kennen als Autor eines reichlich altmodischen Gedankengangs, der an aktueller Orientierungskraft zur Zeit von niemandem überboten wird.

Mit dem Gleichnis vom barmherzigen Samaritaner ist das ähnlich: Was die Wahrnehmungskompetenz in dieser Welt angeht, kenne ich keinen Text, der ihm gleichkäme. Mertens wählt dazu das zentrale Organ des biblischen Menschen, das Herz. Dort ist in der biblischen Körpersymbolik der Sitz des Denkens, des Planens, der Verantwortung, des Gewissens, der Erinnerung und des Verstandes. Der Kopf ist wesentlich oben, la tête, der Anfang – im Herzen fallen die Entscheidungen über Verhalten und Lebensweisen – dort werden sie gebildet. Der gebildete König Salomo (der „weise Suleiman“) erbat von Gott ein „hörendes Herz“ - Größeres gab es nicht in seiner antiken Welt. Antik?

Nun macht sich Klaus Mertes auf den Weg, an die Herzensbildung zu erinnern in einer Welt, bevölkert von Großgangstern und offensichtlich verzagten Bildungspolitkern.

Die PISA-Daten von 2023 lagen unter denen von 2001, da war in 20 Jahren das „Humankapital“ irgendwie irgendwohin verrutscht, und auch der Kongress Mc Kinsey bildet (2005) hatte die Rede von der Bildungsökonomie eröffnet, nur ... will er nun Herz und Hirn gegen Handys und Handlungskompetenz ins Feld führen?

Mertes Erfahrungsraum sind die Zwangsinstitution Schule (Schulpflicht) und die biblische wie ignatianische Tradition. So erarbeitet er den Begriff der Wahrnehmungskompetenz aus dem Sehen und Wahrnehmen des Samaritaners im gleichnamigen Gleichnis – womit auch die Assmanns ihren Gemeinsinn hätten entwickeln können – und versteht und beschreibt den Schabbat als den idealen Ort der Bildung, der Muße, das Urmodell des Übernützlichen (Thomas Mann). Die zweite große Quelle sind ignatianische Exerzitien, die viel beitragen zu einem Curriculum der Herzensbildung. Mertes Kollege Eckhard Nordhoven nennt dies Buch eine „furchtlose Intervention, die um die großen Begriffe, unter denen die Liebe der größte ist, keinen Bogen macht, nur weil sie abgenutzt sind. Er bringt sie zum Strahlen, als wären sie gerade erst erfunden.“

Ein festliches, ein köstliches, ein besonnenes Buch. Gruß und Dank an Klaus Mertes!

158 Seiten

18€

Han Kang. Griechischstunden

Aus dem Südkoreanischen von Ki-Hyang Lee

Aufbau Verlag

Zu unserer religiös-kulturellen Tradition gehören auch die „stillen Tage zwischen den Jahren“. Für diese stillen Stunden möchte ich eindringlich die Griechischstunden empfehlen – eine sprachlich tief empfindsame Koreanerin besucht einen Kurs für klassisches Altgriechisch und verliebt sich in den sehr alten Griechischlehrer. Nun kommt einiges zusammen: Sie hat die Sprache verloren, ihm droht das Augenlicht zu schwinden, sie kann sich nicht erklären, er vermag sie nicht mehr gut zu sehen, das elementare Gefühl für eine der ältesten Sprachen, in denen menschliches Erfahren „zur Sprache kommt“… Eine Frau ohne Sprache und ein Mann ohne Augenlicht, zwei tief zurückliegende Lebensgeschichten, Splitter, Aspekte, Worte der frühesten Philosophie, das alles in einer schweizerisch-deutschen Region zwischen Basel, Luzern und Konstanz, auch Heidelberg und andere Universitäten kommen in den Blick – eine ungewöhnlich leise Erzählweise, bei der man sich vorbeugen möchte, um alles zu verstehen … Der koreanische Taxifahrer, den ich nach Han Kang fragte, wollte nicht weiterfahren, so tief berührt war er, nein, er war glücklich. Er nahm kein Trinkgeld, sondern murmelte: „Han Kang, im Volk nicht bekannt, aber sie ist ...“ Ich hätte sicher ein neues Wort über sie gelernt. Fuhr er nicht viel langsamer davon ...? Die New York Times spricht von einem „Fest des unaussprechlichen Vertrauens, das im Austausch von Sprache zu finden ist.“ Die stillen Stunden der stillen Tage könnten „Griechischstunden“ werden.

204 Seiten

23€

Millay Hyatt. Nachtzugtage

Friedenauer Presse

Weihnachten und Silvester gehören für viele Menschen zu den Zeiten, an denen man nach Hause kommt, in den Kreis der Familie zurückkehrt und zwischen den Jahren dieses und jene Wiedersehenstreffen erlebt. Andere dagegen wollen dem entschieden aus dem Weg gehen und buchen schon früh die Flucht – obwohl in jedem Flughafen dieselbe Musik tönt.

Ungleich aufregender ist es im Nachtzug, da treffen die eigentlichen Lebensgeschenke zusammen, da ist der Mensch „unterwegs“, „auf dem Wege“, „zwischen den Welten“, preisgegeben, angewiesen, abhängig und ausgeliefert, z.B. dem Nachtzugbegleiter, einer hoheitsvollen Gestalt zwischen Leben und Tod. Die hingebungsvollen Porträtstudien zu den nie auszulotenden Unterschieden zwischen einem Schlafwagenschaffner und einen Nachtzugbegleiter machen das Buch zur Pflichtlektüre jedes Verkehrsteilnehmers. Man hört nicht von erhöhten Aufkäufen des Titels durch die Deutsche Bundesbahn.

„Tagsüber macht man Ausflüge, aber nachts reist man“ (Tove Jansson) ist das Geleitwort für das Nachtzug-Buch der amerikanischen Philosophin, Übersetzerin, Autorin und gelegentlichen Bühnen-Schauspielerin Millay Hyatt. Mit diesem Wort beginnt ein wehmütiges Sehnen und Ziehen in den Gefühlen des Lesenden, das sich von Kapitel zu Kapitel verstärkt.

Ist man erst mal auf der Strecke, heißt es: „Eigentlich wollte ich nach Moskau fahren. Am Berliner Ostbahnhof ein- und - ohne den Zug zu wechseln - nach nur einer Nacht in der russischen Hauptstadt wieder aussteigen. Dann vielleicht mit der Transsibirischen Eisenbahn weiter nach Krasnojarsk oder Ulan-Ude oder, warum nicht ganz nach Wladiwostok? Die Kapitel Nachtzugbegleiter, Fenster, Umsteigen, Grenzen, Schlaf, Improvisieren, Nach Hause und Passage du désir kann man nicht unterbrechen, denn man fährt mit, mitfahren ist mitlesen. Äußerst unterhaltsam ist die eingestreute weltweite Reiseliteratur; sieben Seiten und nahezu enzyklopädisch hat Millay Hyatt (Jg. 1973, aus Dallas/Texas) alles gesammelt, was jemals zum Reisen und der Eisenbahn geschrieben wurde – ein exzentrischer und hochwillkommener Literaturzweig!

240 Seiten

24€

Gabriele Tergit. Im Schnellzug nach Haifa

Herausgegeben und mit einem Nachwort von Nicole Henneberg und Fotografien von Abraham Pisarek

Verlag Schöffling & Co.

Im Jahre 1933 reist die Berliner Journalistin Gabriele Tergit nach lebhaften, turbulenten Berliner Jahren in der quirlig-aufgeregten Medienwelt über Tschechien ins damalige Palästina – Berlin war für sie eine lebensgefährliche Stadt geworden, ein Haftbefehl Goebbels, eine versuchte Stürmung ihrer Wohnung - Signale genug, und sie wird zu einer der vielen, die in jenem Jahr aus Berlin fliehen. Alfred Döblin hörte im Radio von Hitlers Machtübernahme, fuhr nachts zum Bahnhof und reiste nach Paris davon. Nicole Hennebergs große Biographie hat Tergits Wegreise mit empathischer Leidenschaft nachgezeichnet – sehr zu empfehlen!

256 Seiten

28€

Nicole Henneberg. Gabriele Tergit. Zur Freundschaft begabt. Biographie

Verlag Schöffling & Co.

Sie kommt in ein Land, das erfüllt ist von einer Vielzahl an Sprachen, Kulturen, Bräuchen, religiösen Traditionen und Lebensentwürfen. Gleich den Blicken aus den Fenstern eines Schnellzuges nimmt sie den erhöhten Puls des Landes vor der Staatsgründung wahr. Einem solchen vielfältigen Hereinströmen größter Differenzen und Zusammengehörigkeiten ist die Berliner Zeitgenossin sehr wohl gewachsen, wie die vielen erzählerischen Blitzlichter zeigen. Über 60 Skizzen entwirft sie mit berlinischer Schnellporträtierbegabung, darunter Russen, Polen und Balten, den Schlosser aus Brest-Litowsk, den Musiker aus St. Petersburg, den Schlachter aus Tel Aviv und Frau Doktor aus Deutschland … Man kann zwischendrin die Augen schließen und dem Marktlärm, dem Seminargespräch, dem Austausch im Überlandbus zuhören, den Wind vom Meer riechen und mit dem Revolutionär aus Galizien Trauben teilen … Nur wer Pisareks Bilder gesehen hat, kann wissen, wer ein Milchhändler aus Haifa ist und britischer Soldat in Safed. Frau Hennebergs Nachwort knüpft die losen Fäden zwischen 1933-38 und heute, was angesichts der augenblicklichen „Lage“ sehr hilfreich ist. Was bei den vielen lebhaften Essays auffällt, teilt Tergit mit dem Grundton der Bibel: Dem Meer gegenüber ist sie distanziert. Ein Lobgesang auf die herrlichen Strände vom Libanon bis Jaffa und Aschdod fehlt. Auch das biblische Israel steht dem Meer „gegenüber“ - vom Buch Jona abgesehen ist das Meer biblisch kein Thema; Israel war kein Seefahrervolk.

400 Seiten

28€

Kristine von Soden. Schreiben am Meer. Wo der Himmel größer ist

Transit Verlag

Ein Titel wie der von Kristine von Soden Schreiben am Meer – wo der Himmel größer ist wäre in Israel undenkbar. Aber denkbar ist das Risiko, das mit einem Geschenk verbunden sein kann: Wer von von Sodens Buch erhält, wirft einen Blick ins Inhaltsverzeichnis und entzieht sich jeder familiären Runde, freundschaftlichem Treffen oder sonstigen sozialen Präsenz. Von der Kurischen Nehrung, der pommerschen Riviera, den schweigenden Stränden Südjütlands und den Traumbildern Venedigs weitet sich ein Sehnsuchtsbogen voller Literatur und sympathischer Bilder aus der Reetdach-Welt. Die Autorin hat auch Bücher über Ahrenshoop vorgelegt; wer sie in die Hände bekommt, ist für den Tee-Nachmittag verloren. „Bei Flut umspült das Meer meinen Gartenzaun ...“

Da müssen wir aber aufhören!

159 Seiten

18€

Matthias Bormuth. Trapezkünstler. Der Fall Kafka

Berenberg Verlag

Von Manès Sperber habe ich als Student, in gewissem Sinne tüchtig, alles Wichtige gelesen, doch die Formulierung „das Unglück, begabt zu sein“ ist mir – spätpubertär ? - näher geblieben als die großen Bände Sperbers. Eine Untrennbarkeit von „hoher Sensibilität und psychosomatischer Vulnerabilität“ (Bormuth), wie sie nicht nur von Max Weber und Aby Warburg berichtet werden, ist für Matthias Bormuth ein herausforderndes Thema. Aber seltsam, diese physisch-psychische Verbundenheit versucht der Autor in einem Gespräch aufzunehmen.

Hören wir zuerst Dora Diamant: „Das Unheimliche an Kafkas tödlicher Krankheit war ihr Ausbruch. Ich spürte es, dass er ihn gerade mit Gewalt herbeigezwungen hatte. Er kam für ihn wie eine Befreiung: Nun war ihm die Entscheidung aus der Hand genommen. Kafka begrüßte die Krankheit direkt.“

Diesem tief Rätselhaften im Leben, Schreiben und Krankheit will Bormuth in einem fragenden Gespräch mit dem heute kenntnisreichsten Kafkaforscher nachgehen; er spricht mit Reiner Stach.

Das völlig unambitionierte, nahezu freundschaftliche Gespräch ist eine Wohltat! Einer sucht, einer weiß Wege – eine Wohltat, klänge es nicht so kommerziell: ein Gewinn, es „lohnt“, ein Weg zum Verstehen. Das Gespräch macht das Buch zu einem wunderbaren Schlusspunkt des Kafka-Jahres und zu einem anregenden Start künftiger Forschungen. Über das Gespräch hinaus gibt es eine Vielzahl von Beobachtungen zu Leben und Werk, Menschen und Orten in Kafkas Welt. Der Autor weiß sehr wohl in diese einzuführen. Er schließt mit einem Wort Kafkas zur Verteidigung Dostojewskis, dem seine vielen geistig Kranken vorgeworfen wurden:

„Vollständig unrichtig. Es sind nicht geistig Kranke. Die Krankheitsbezeichnung ist nichts als ein Charakterisierungsmittel und zwar ein sehr zartes und sehr ergiebiges.“

160 Seiten

24€

Axel Hacke. Aua! Die Geschichte meines Körpers

Mit Illustrationen von Nishant Choksi

Dumont Verlag

Zum großen Glück kann der Schlussseiten-Schreiber des Magazins der Süddeutschen ein ernstes Thema heiter entfalten! Und so vergnügen wir uns mit ihm über seine Knochen und seine Zähne, seine Lunge, Nase, Knie, sein Herz und seinen Zeigefinger; der Darm wird so wenig ausgespart wie der Penis, das Herz und seine Füße. Er ist jetzt 68 Jahre alt, 1,82 Meter groß und wiegt 82,8 Kilogramm. Er hat sein Leben mit diesem Körper verbracht und weiß kaum etwas über ihn. „Ob im Mann, ob im Weib, Dunkel herrscht in jedem Leib“ (Gernhardt), das wirft Licht auf die Lage.

222 Seiten

20€

Satoshi Yagisawa. Die Tage in der Buchhandlung Morisaki

Aus dem Japanischen von Ute Enders

Insel Verlag

Das Leben von Takoko, einer jungen, in Tokio lebenden Frau, ändert sich schlagartig, als ihr langjähriger Freund mit ihr Schluss macht, indem er ihr von seiner Verlobten erzählt. Darüber ist sie so traurig, das sie ihren Job aufgibt und über der Buchhandlung ihres Onkels einzieht, mit dem sie lange keinen Kontakt mehr hatte. Im Gegenzug arbeitet sie nun in seinem Antiquariat, das mitten im bekannten Buchhandlungsviertel Tokios, Jinbocho, liegt. Zuerst kann sie Onkel Satorus Begeisterung fürs Lesen nicht verstehen, ist aber auch bald fasziniert von der Welt der Bücher und lernt dadurch neue Menschen und neue Seiten an sich selbst kennen.

Die Geschichte ist eher schlicht geschrieben und wirkt gerade deshalb so schön. Man lernt viel über Jinbocho und über das Leben in Tokio im Allgemeinen, aber auch die japanische Literatur kennt man nach dem Lesen des Buches besser. Das Buch ist schnell durchgelesen, aber die real wirkende Geschichte bleibt trotzdem im Kopf hängen. Es gibt bereits eine Fortsetzung, die ich aber noch nicht gelesen habe. Das Buch ist für Jugendliche und Erwachsene geeignet, ich würde es ab 13 Jahren empfehlen.

189 Seiten

18,60€

Nina LaCour. Hold still

Aus dem Englischen von Nina Schindler

Fischer Sauerländer Verlag

Als das neue Schuljahr anfängt, ist für Caitlin nichts so, wie es vorher war. Ihre beste Freundin Ingrid hat sich in der letzten Woche vor den Sommerferien umgebracht. Und Caitlin fragt sich, wieso sie das getan hat und wie sie ohne ihre Freundin weitermachen soll. Am Anfang verschließt sie sich vor bemitleidenden Menschen und ist wütend auf alles und jeden. Doch dann findet sie Ingrids Tagebuch, mit dessen Hilfe sie von der inneren Welt ihrer Freundin erfährt und beginnt, sich mit ihrer Trauer auseinanderzusetzen und ihr Leben fortzuführen. Durch die Perspektive von Caitlin erfährt man, wie es den Menschen geht, deren Geliebte Suizid begangen haben. Das Buch ist in einer schlichten Sprache geschrieben, die Caitlins Gefühle und ihren Umgang damit schön beschreibt. Der Roman hat eine gute Balance zwischen der Trauer und den fröhlichen Momenten in Caitlins Leben gefunden, sodass es sehr realistisch wirkt. Ich würde das Buch für Jugendliche ab 14 Jahren empfehlen, weil das Thema Suizid ein schwieriges ist, was man unterhalb dieses Alters vielleicht noch nicht versteht.

320 Seiten

9,90€

Jane Austen. Stolz und Vorurteil

Klassikerempfehlung für AnfängerInnen:

Jane Austen. Stolz und Vorurteil. Erstausgabe 1813

Hier empfohlen wird die Ausgabe aus dem Nikol Verlag.

Die Bennets sind eine kinderreiche Familie: Fünf Töchter hat das Ehepaar in die Welt gesetzt, aber keinen Sohn, der das Zuhause erben könnte. Also müssen die jungen Frauen dringend finanziell mit einer Heirat abgesichert werden. Eine Gelegenheit dafür ergibt sich, als der junge und vermögende Bingley im benachbarten Anwesen einzieht. Seine und die Ankunft seines mürrischen Freundes Mr. Darcy setzten eine Reihe von Ereignissen in Gang, die sich auf Bällen, in Salons und Parks abspielen und zum unvermeidlichen Ehe-Happy-End führen (zumindest für den Großteil der Hauptfiguren). Auch nach über zweihundert Jahren ist Jane Austens Meisterwerk noch witzig, klug und hochaktuell. Ihre liebenswürdigen Figuren führen durch die Geschichte und lassen einen bis zum Ende mitfiebern. Das Buch ist ein idealer Einstieg in die Welt der Klassiker, und auch die anderen Romane von Jane Austen sind gut dazu geeignet. Deshalb würde ich das Buch für Jugendliche ab 13 Jahren empfehlen, wenn sie sich für historische Romane und Romantik interessieren.

400 Seiten

9€

Maya G. Leonard, Sam Sedgman. Abenteuer-Express – Juwelendiebe im Highland Express (Band 1)

Aus dem Englischen von Tanja Ohlsen

Karibu Verlag

In dem Buch Juwelendiebe im Highland Express geht es darum, dass der Junge Henry mit seinem Onkel Ned mehrere Tage in einem Zug mitfahren muss, da seine Eltern keine Zeit haben. Doch die Fahrt ist alles andere als langweilig, denn plötzlich werden die Juwelen der englischen Prinzessin, die auch an Bord ist, gestohlen. Es sind viele Reisende an Bord, und das macht die Ermittlungen nicht gerade einfach. Doch glücklicherweise bekommt Henry Hilfe von einem blinden Passagier! Ich empfehle das Buch für Kinder ab 10 Jahren, die gerne spannende Kriminalgeschichten lesen.

304 Seiten

14,99€

Oliver Schlick. Rory Shy, der schüchterne Detektiv. Die Erpressung des Soßen-Königs (Band 6)

Ueberreuter Verlag

ab 10 Jahren

Die Buchreihe Rory Shy, der schüchterne Detektiv handelt von Rory Shy und der zwölfjährigen Matilda, die seine Assistentin ist. Der Detektiv Rory ist außergewöhnlich schüchtern, was bei vielen Detektiv-Aktivitäten nicht sehr nützlich ist, doch da kann ihm ja Mathilda helfen. In dem neuesten Band Die Erpressung des Soßen-Königs geht es um die Entführung der Tochter des Soßen-Königs, eines Millionärs, der mit Fertigsoßen reich geworden ist. Da sie mitten im Theater entführt wurde, gibt es viele Zeugen und das macht den Fall besonders schwer! Ich würde diese Reihe allen Kindern empfehlen, die komische und lustige Kriminalgeschichten lesen wollen.

320 Seiten

16€

Omri Boehm. Daniel Kehlmann. Der bestirnte Himmel über mir. Ein Gespräch über Kant

Mit Übersetzungen aus dem Englischen von Michael Adrian

Propyläen Verlag

Es ist nicht nur ein Buch von Zweien im Gespräch, im Fragen und Erkunden, eine Befragung gut erzogener Wissensvirtuosen jenseits einer erregten Öffentlichkeit - es ist eine - pardon - geradezu seelisch stärkende, freundliche Unterhaltung, unverkennbar zur mitfühlenden säkularen Seelsorge geneigt. Ein solcher Gesprächsband steht in der wunderbaren Nachfolge des Melanchthonsatzes „Wir sind zu einem Gespräch geboren“.

Das Wesen des Dialogs besteht darin, dass er offen ist hinsichtlich seines Ausgangs - kaum hat er begonnen, erwartet uns das Kapitel Das Erhabene und der Sternenhimmel über uns, dem das Buch seinen Titel verdankt. In einem Disput mit Pascal und Nietzsche entscheiden sich Boehm und Kehlmann über die Ortsfindung des Menschen. Nicht mit Pascal für die Rückkehr zu Gott, nicht für die Flucht zum Übermenschen Nietzsches: Sie sehen Kant auf der Rückkehr zum Menschen. Von hier aus tasten sie sich in einem lebhaften Gespräch von Kantgipfel zu Kantgipfel und werden dialogisch kantgerecht. Dass ein Dialog sich als ertragreichstes Buch des Kantjahres erweist, ist ein gutes Zeichen! Kant würde es freuen. Helmut Ruppel

349 Seiten

26€

Kant zum Kennenlernen - Kant zum Liebhaben - Mit Kant Weiterleben und Lernen

I. Kant zum Kennenlernen: Antje Herzog und Thomas Ebers. Immanuel Kant und die offenen Fragen. Eine Bilderreise

Herausgegeben von der Kunst- und Ausstellungshalle Bonn, Wienand Verlag

169 Seiten

25€

Il. Kant zum Liebhaben: Felix Heidenreich. Der Diener des Philosophen

Wallstein Verlag

150 Seiten

22€

III. Mit Kant weiterleben: Lea Ypi. Die Architektonik der Vernunft. Zweckmäßigkeit und systematische Einheit in Kants „Kritik der reinen Vernunft“

Suhrkamp Verlag

245 Seiten

22€

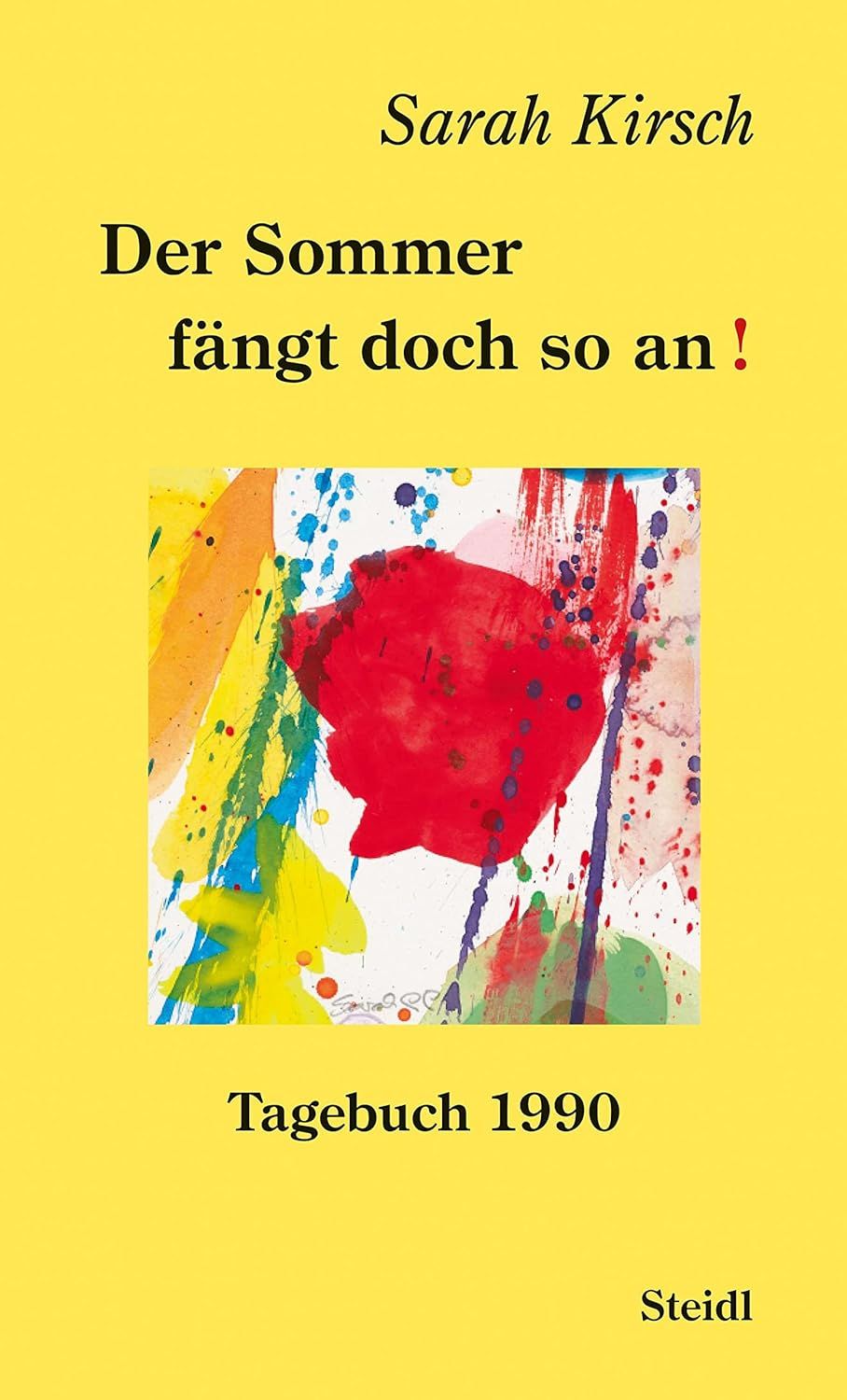

„Wo es keine Menschen gibt, versuche, ein Mensch zu sein“, diesen Satz aus der frühjüdischen Auslegungsliteratur (Mischna-Traktat, Sprüche der Väter) setzen Boehm und Kehlmann auf die Seite vor dem Inhaltsverzeichnis, ein unverkennbarer Appell jüdischer Trotz-Ethik, den auch Sarah Kirsch übernimmt, wenn sie sich aus Solidarität mit dem Judentum den Namen „Sarah“ selbst gibt - ein Name, ein Bekenntnis, ein Widerstandsakt, eine Anknüpfung der immer aktuellen Relevanz. Nun hören wir mehr von dieser undämpfbaren Energie für Gerechtigkeit und Geschwisterlichkeit. Dramatisch pikant wird bei längerem Nachdenken ihr Kontra zur Kollegin Wolf, die immerhin den christlichsten aller Vornamen trägt: „Christa“; das Zerwürfnis mit Christa Wolf, ein schmerzlich quälender Unterton des Tagebuchs von 1990, könnte mit einer vertieften Meditation über „Sarah und/gegen Christa“ beschrieben werden. Das würde auch in deutsch-deutsche Abgründe führen.

Helmut Ruppel

Sarah Kirsch.Der Sommer fängt doch so an! Tagebuch 1990

Hrsg. von Moritz Kirsch

Steidl Verlag

Zum zehnten Todestag ist nun von ihrem Sohn Moritz, oft im Buch Moses gerufen, ihr Tagebuch aus dem Jahr 1990 erschienen, das Jahr nach dem Mauerfall, in dem neue Mauern sichtbar werden. Man kann das Nachwort von Moritz Kirsch zuerst lesen (ist doch ein Vorwort!), aber wo immer man aufschlägt: Unüberlesbar Sarah Kirsch - in einem rauhbautzigen, bärbeißigen, rechtschreibregelbrechenden Wut- wie Wehmutstil, immer wieder gebrochen von zärtlicher Sprache, zarten Zeichnungen und zarthafter Lyrik. Die bis dahin westdeutschen Medien werden grimmig vorgeführt, die früheren Genossen, insonderheit der Zensurpapst Hermann Kant (auch der Name noch!), von jeder Wahrnehmung verbannt. Und eben ein tiefsitzender Konflikt (ein Zusammen-Bruch) der vermeintlichen Freundschaft von Sarah und Christa. Das Buch passt auf mehreren Ebenen zum Kant-Jahr, zuerst zum Thema Kritik der Urteilskraft, dann zu den Fragen der Aufklärung und des moralischen Imperativs. Der kann auch gesungen werden! Helmut Ruppel

224 Seiten

24€

Die Buchhandlung

an der FU Berlin

Königin-Luise-Straße 41

14195 Berlin

Telefon 030-841 902-0

Telefax 030-841 902-13

Öffnungszeiten:

Montag bis Freitag: 10 - 18.30 Uhr

Samstag: 10 - 16 Uhr

Adventsamstage: 10 - 18.30 Uhr

Shop: 24 Stunden täglich

Datenschutz bei Schleichers

Schleichers bei Facebook

Schleichers bei Instagram

✉ Kartenbestellung / Signiertes Buch reservieren

✉ Newsletter abonnieren